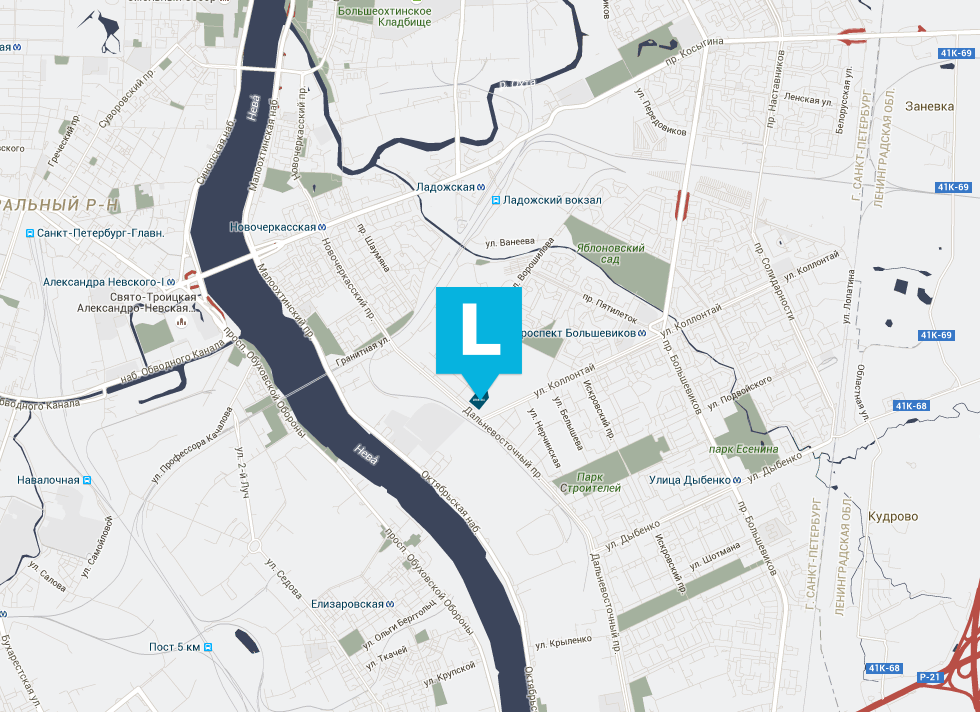

Парковка на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге

Внимание! Услуга временно не предоставляется!

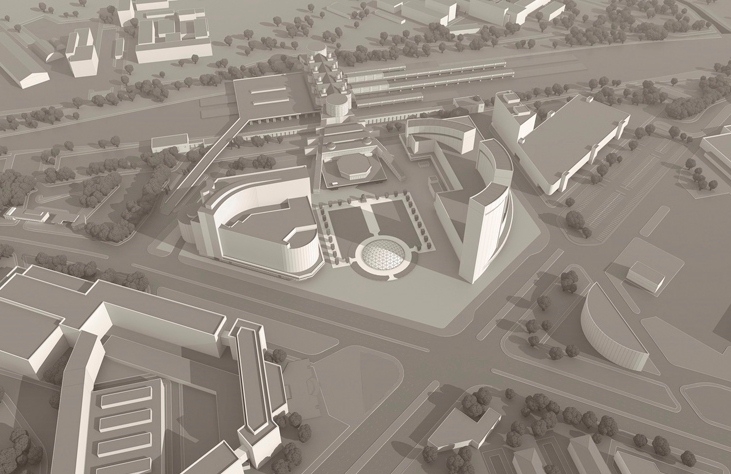

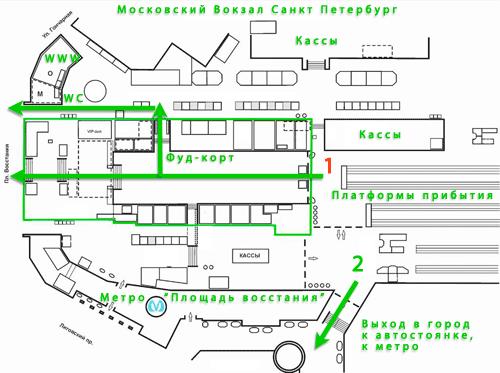

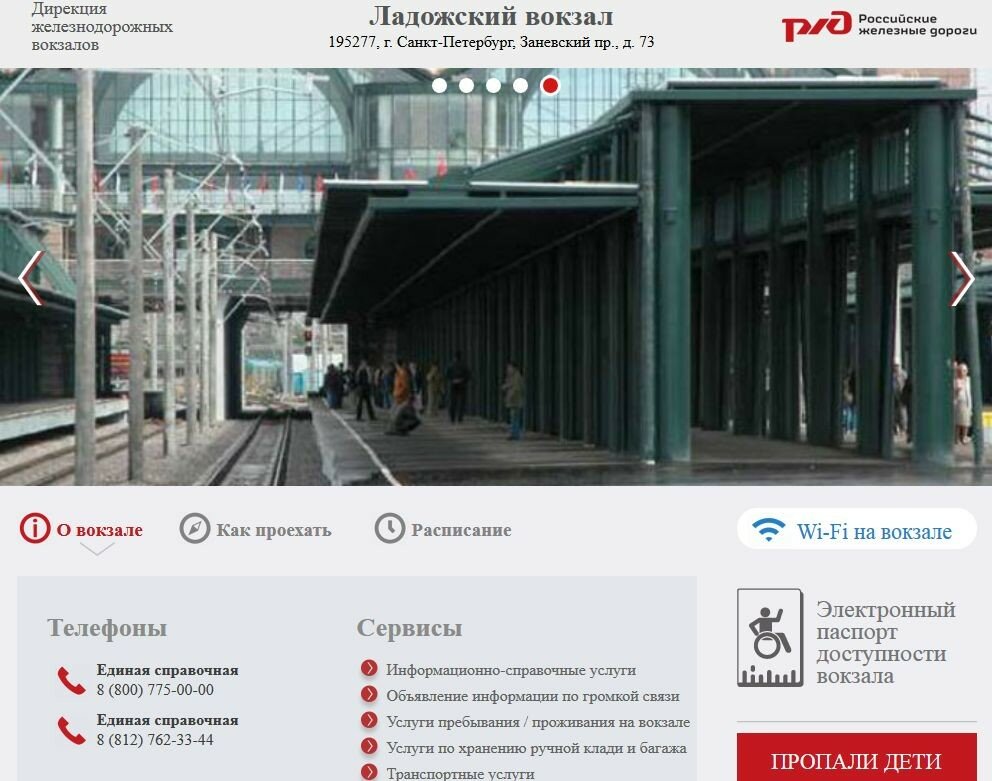

Отправляясь в путешествие на дальние расстояния, перелет на самолете или переезд на поезде неизбежен. Для многих жителей Санкт-Петербурга или гостей города Ладожский вокзал становится отправным пунктом поездки или начальной точкой череды пересадок.

Это самый молодой из всех железнодорожных станций Петербурга и единственный транзитный вокзал города. Среди удобных способов добраться сюда – поездка на личном транспорте, но в этом случае вам придется позаботиться об автомобиле, который нужно где-то оставить на время путешествия.

Решить проблему сохранности машины на любой срок поможет автостоянка на Ладожском вокзале от компании «AERO-парковка». Мы позаботимся о вашем автомобиле, пока вас не будет в городе.

Плюсы парковки у вокзала

Для тех, кто собирается пересесть на поезд и отправиться в северном и восточном направлении, парковка на Ладожском вокзале – оптимальный вариант временного содержания машины на период вашего отсутствия в городе.

В качестве альтернативы платным паркингам выступают неорганизованные стоянки во дворах домов и на стоянках соседних с вокзалом ТЦ. Но такой вариант подходит лишь для кратковременного отсутствия, так как гарантию сохранности вашей машины никто не даст.

У автостоянки Ладожского вокзала от компании «AERO-парковка» имеется немало плюсов, которые помогут определиться с правильным выбором:

- Предварительное бронирование места по телефону либо на сайте.

- Круглосуточная охрана периметра, работа видеонаблюдения.

- Трансфер на ЖД вокзал и обратно.

- Дополнительные услуги автосервиса.

Стоимость парковки на Ладожском вокзале рассчитывается индивидуально для каждого клиента и зависит от времени нахождения машины на стоянке. Подробную информацию о тарифах можно узнать у менеджеров либо на сайте компании.

Подробную информацию о тарифах можно узнать у менеджеров либо на сайте компании.

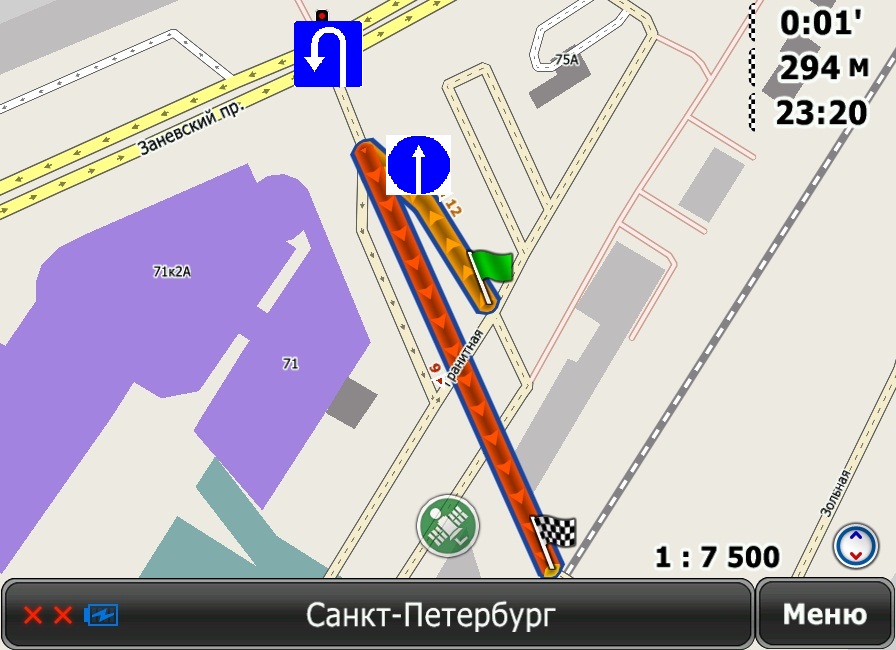

Стоимость поездки такси Uber из набережная реки Фонтанки, 142 до Парковка Ладожский вокзал

Цена uberX: RUB383 (время подачи такси ~4 мин)

Цена uberSELECT: RUB488

Цена uberBLACK: RUB511 (время подачи такси ~4 мин)

Цена uberVAN: RUB974 (время подачи такси ~6 мин)

Цена uberVIP: RUB1419 (время подачи такси ~6 мин)

uberX может подъехать через ~4 мин.

Расстояние между набережная реки Фонтанки, 142 и Парковка Ладожский вокзал составляет приблиз. 12.34 км, время поездки – 21 мин.

Стоимость поездки такси между набережная реки Фонтанки, 142 и Парковка Ладожский вокзал была обновлена 116 дней назад.

Обновить стоимость поездки, чтобы узнать в реальном времени тариф поездки Uber Санкт-Петербург.

Как Вы оцените работу Uber Санкт-Петербург?

☆ ★ ★ ★ ★

Указанные цены не учитывают скидки и промокоды.

Указанные цены не учитывают скидки и промокоды.

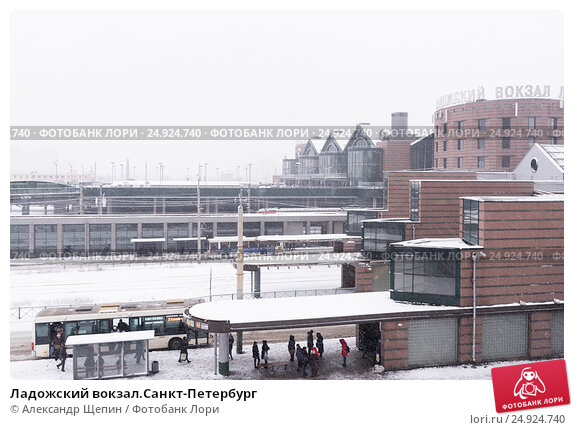

Ладожский вокзал. Вид с парковки

report this ad- Российская Федерация

- Северо-Западный федеральный округ

- Санкт-Петербург

- Красногвардейский район

- округ Малая Охта

Ладожский вокзал – L… Ладожский вокзал Ladozhskaya Ладожский вокзал tram Заневский проспект, … Ладожский вокзал Nostalgia 2 😉 Peter Ладожский вокзал Авария.

View fro… Ladozhskiy Railroad … Krasnogvardeysky Dis… Санкт-Петербург. 201… Санкт-Петербург. 201… Ладожский вокзал Ладожский вокзал Ладожский вокзал.(со… Station Ладожский вокзал Nostalgia 🙂 Зольная улица Гранитная улица

View fro… Ladozhskiy Railroad … Krasnogvardeysky Dis… Санкт-Петербург. 201… Санкт-Петербург. 201… Ладожский вокзал Ладожский вокзал Ладожский вокзал.(со… Station Ладожский вокзал Nostalgia 🙂 Зольная улица Гранитная улицаImpressum

x

xПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ В ЗОНЕ ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ ИНВАЛИДОВ

Последнее обновление информации: 23.04.2020

В соответствии со вступившими в силу с 12.03.2020 изменениями в статьи 26.10 и 28.1 КоАП у Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга появилось право выносить определение об истребовании сведений (персональных данных) для привлечения владельцев транспортных средств к административной ответственности за нарушение правил пользования зоной платной парковки (в соответствии с санкциями статьи 37-2 Закона Санкт-Петербурга от 31. 05.2010 №273-70 об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге).

05.2010 №273-70 об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге).

В связи с этим Городской центр управления парковками напоминает о порядке и правилах размещения в зоне платной парковки транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц:

- инвалиды I, II, III группы и лица, их перевозящие, имеют право бесплатно парковаться в зоне платной парковки только на специальных парковочных местах, обозначенных соответствующей разметкой и дорожными знаками 6.4 «Парковка» с табличкой 8.17 «Инвалиды» и при условии размещения опознавательного знака «Инвалид» на борту автомобиля. Требование о необходимости оформления парковочного разрешения инвалида отменено на основании постановления правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 №313.

- с учетом технической особенности фотофиксации транспортных средств при администрировании правил пользования платной парковкой инвалидам и лицам, их перевозящим, опознавательный знак «Инвалид» следует размещать в левой части заднего стекла автомобиля.

- порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального пользования утверждён приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.07.2018 №443н. Опознавательный знак «Инвалид» оформляется федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы: федеральным бюро медико-социальной экспертизы, главным бюро медико-социальной экспертизы, а также бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах, являющимися филиалами главных бюро. Заявление на предоставление опознавательного знака «Инвалид» необходимо подать в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) инвалидам (ребенка-инвалида).

- в зоне платной парковки в обязательном порядке оборудуются места, предназначенные для размещения транспортных средств инвалидов (не менее 10% парковочных мест). Если такие парковочные места заняты, то, при условии размещения транспортного средства на иных парковочных местах, парковка осуществляется на общих основаниях и должна быть оплачена.

Подробную информацию о порядке и правилах пользования зоной платной парковки вы можете узнать по телефону горячей линии 417-50-00 или на сайте.

Справочные данные:

С сентября 2015 на 27 улицах, расположенных между Невским и Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки, была создана пилотная зона платных парковок. Парковка платная с 8:00 до 20:00, включая выходные и праздничные дни.

Ряд категорий граждан обладает законным правом бесплатно или льготно парковаться даже в этой зоне.

На льготных условиях:

- Жители домов, расположенных внутри пилотной зоны платных парковок.

На местах, обозначенных дорожными знаками 6.4 «Парковка» с табличкой 8.17 «Инвалиды», и (или) разметкой, при наличии опознавательного знака «Инвалид» установленного образца, размещенного на транспортном средстве:

- инвалиды I, II, III группы и лица, их перевозящие.

При условии оформления соответствующего парковочного разрешения:

- проживающие в границах пилотной зоны платной парковки участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

- один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей) в многодетной семье, зарегистрированной на территории Санкт-Петербурга и имеющей в составе трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой.

- собственники электромобилей.

- органы внутренних дел (полиции), военной автомобильной инспекции, военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации, органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, органов прокуратуры Российской Федерации.

Куда пойти на Ладожское озеро. Ладожское озеро осенью. Ладожское озеро весной

Сумасшедшее лето ставит перед жителями мегаполисов удивительные испытания. После рабочего дня мы мчимся не в магазин, не в кафе или домой – а к воде. Искупайтесь. И здесь самое главное – успеть отдохнуть: ведь времени на все обо всем не больше 4-5 часов. На сайте проанализируем, где в окрестностях столиц России можно быстро найти удобный водоем. Стартуем из Санкт-Петербурга.

Стартуем из Санкт-Петербурга.

Где : очень большое озеро с чистой водой и песчаным дном. Двигайтесь по Приморскому шоссе, затем поверните направо в селе Зеленая Роща, затем прямо около 10 км.

Сколько осталось : от КАД (пересечение с Приморским шоссе) до Зеленой Рощи дорога занимает около часа. Еще 10-15 минут до озера.

Пляж : доступен только на территории одноименного лагеря.Все остальные имеют песчаный спуск к воде. Вода здесь чистая и теплая.

Парковка : Организованную парковку мы не заметили. Однако лесная дорога позволяет даже невысоким городским седанам подъехать почти к самому берегу. От стоянки до озера – 30-50 метров

Примечание : в Зеркальный мало кто приезжает, но численность слепней и оводов явно переходит все границы. Попытка истребить этих кровососов вручную не спасает: их слишком много.

2. Ладожское озеро, пос. Коккарево

Где : На Ладоге много мест для купания. Мы выбрали довольно популярный пляж в поселке Коккарево. Ехать по Дороге жизни до памятника «Разорванное кольцо», затем 2-3 км направо.

Мы выбрали довольно популярный пляж в поселке Коккарево. Ехать по Дороге жизни до памятника «Разорванное кольцо», затем 2-3 км направо.

Как долго идти : Прямо с пляжа до метро Удельная ехать около часа. До КАД можно добраться за 35-40 минут. Но это время близко к рекорду, когда в будний день не было замечено ни одной пули.Реально от КАД до этой части Ладоги – минимум час.

Пляж: песчаный, прибрежная полоса немного уже, чем на Финском заливе. Не хуже моря, если не считать убогой инфраструктуры.

Вода : очень чисто и очень холодно – по крайней мере, в июле. Я не забуду зайти в конце августа …

Парковка : Очень сложно припарковаться даже в будние дни. Постоянные пробки на въезде и выезде; припаркованный у дороги автомобиль за час покрывается ровным слоем пыли.От стоянки до озера – 20 метров.

Особенности : туалетов мало (один нашли, а тот закрыт), а на пляже даже в будни много людей. Поэтому не рекомендуем заходить в ближайший лес – его давно загадили пловцы.

Где : мелководное торфяное озеро в трех километрах от платформы Комарово. Дорога к нему проходит мимо Комаровского некрополя, где похоронена Анна Ахматова.

Как долго идти : 30-40 минут от Кольцевой, но закрытый железнодорожный переезд может увеличить путь еще на 10 минут.

Пляж : да, но очень скромно. Чаще – лесной пологий спуск к воде. Можно плавать, если кувшинки вас не беспокоят. Вода мутная, немного мутная, но невероятно теплая.

Парковка : у входа в озеро, у пляжа, небольшая автостоянка. Есть несколько мест.Вы можете оставить машину и дальше, но в этом случае вы не найдете поблизости ни песка, ни пляжа. От стоянки до озера – 5-10 метров.

Особенности : вода теплая, но мутная, мутная и не очень приятная для купания.

4. Озеро Дружинное

Где : небольшое глубокое лесное озеро. С Приморского шоссе сворачиваем на проспект Ленина в Зеленогорске и едем прямо около 5 км.

Как долго идти : 20-30 минут до КАД

Пляж : нет, здесь нет пляжа, но на склонах холма растет трава, на которой тоже можно полежать. Также есть песок, но в небольшом количестве среди корней частых деревьев. Вода чистая и достаточно теплая.

Парковка : Отдыхающие стекаются к озеру довольно вяло, места для парковки хватит всем. Как правило, автомобилисты занимают тенистые плечи или два специальных асфальтовых «кармана».От стоянки до озера – 50-70 метров

Особенности : озеро очень маленькое, места для самостоятельного отдыха можно пересчитать по пальцам. Найти удобную точку практически невозможно.

5. Большое Симагинское озеро, оно же – «Красавица»

Где : большое красивое озеро в 3 км от озера Дружинное.

Как долго идти : в Красавицу можно попасть как с Приморского, так и с Выборгского шоссе.От КАД дорога займет в среднем 30-40 минут, но это время может утроиться, если движение очень плотное.

Пляж : песчаный, неширокий, небольшими фрагментами вдоль берега. «Изюминка» – крутой песчаный склон, на который можно попасть, подойдя к озеру с левой стороны. Вода достаточно чистая и теплая.

Парковка : обочина шоссе к вашим услугам. Но он узкий, к тому же от трассы до озера придется пройти метров 300-400.

Особенности : большое озеро с большим количеством отдыхающих. Даже в будний день очень сложно найти место, где расстелить полотенце.

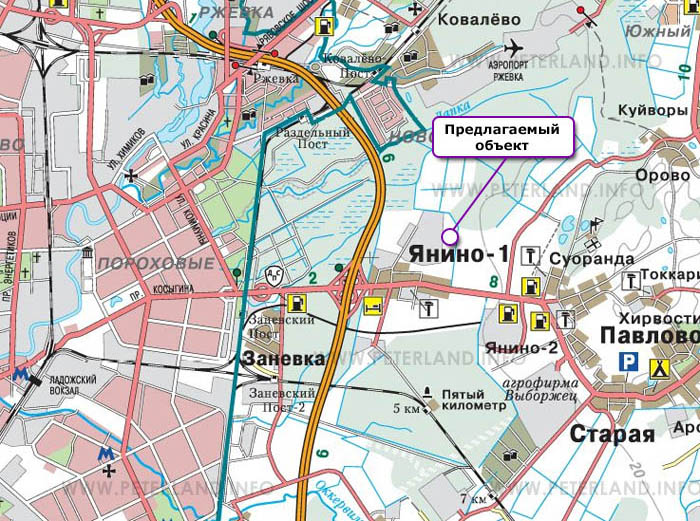

Где : относительно близко – около 15 км за КАД по Мурманскому шоссе. Чтобы добраться до него, нужно проехать по Кольскому шоссе до разворота (первый за поселком Разметелево) и вернуться обратно – около 5 километров. До АЗС «Лукойл» – направо по грунтовой дороге.

Как долго идти : 15-20 минут до выезда за город по Мурманскому шоссе.

Пляж : песочный, пологий, достаточно вместительный. На берегу есть пара кафе. Также популярны небольшие леса на берегу озера.

Парковка : проезд до озера стоит 150 руб. Можно оставить машину на обочине грунтовой дороги, но тогда до озера придется пройти 500 метров или даже больше. В противном случае расстояние от стоянки до озера 100 метров.

Особенности : Коркинское озеро из-за близости к городу очень оживленное и не очень уютное. Экосистема не справляется с огромным наплывом туристов: вечером песок на пляже почти не просматривается за пеленой окурков.

7. Медное озеро, Меднозаводский разлив

Где : красивый водоем в одноименном поселке, в двух километрах от трассы Средне-Выборг, примерно в 10 км от КАД.Ориентир – повернуть направо на Елизаветинку. Не проезжайте мимо озера: оно отлично видно с дороги.

Как долго идти : 15-30 минут после прохождения КПП в Осиновой Роще. Время в пути зависит от размера пробки в Сертолово и перед КАД.

Пляж, вода : песчаный, мелкий. Многие туристы предпочитают держаться небольшой очереди на берегу. Вода темно-красная, слегка маслянистая.

Вода темно-красная, слегка маслянистая.

Парковка : настоящий кошмар.Рельеф в районе Медного холмистый, дороги ветры, обочины небольшие и неровные. Вы должны оставить машину в нескольких сотнях метров от пляжа. Но если повезет, то расстояние от стоянки до озера 100 метров

Особенности : красивый и очень удобный водоем в эти жаркие дни тоже не справляется с наплывом страдающих от жары. Но по близости к жилым кварталам Петербурга только Коркинское можно сравнить с озером Медным.

Где : в г. Сестрорецк, 5-8 км от съезда с КАД в районе Приморского шоссе. Пестик есть как в районе Тарховки (поворот на железнодорожном переезде к памятнику Ленину в Разливе), так и на широком пляже в самом Сестрорецке

Как долго идти : от съезда с КАД – не более 10 минут. Другой вопрос: через какое время вы доберетесь до одного из самых удаленных от центра города участков Кольцевой.

Пляж, вода : Большая береговая линия делает Разлив менее перегруженным, чем близлежащие водные пути.![]() Хотя пляж в классическом понимании этого слова по сути один. И это не пусто.

Хотя пляж в классическом понимании этого слова по сути один. И это не пусто.

Парковка : пологие берега озера позволяют относительно быстро и успешно решить проблему парковки. От стоянки до озера – 15-50 метров

Особенности : Разлив – озеро с самой лучшей, самой роскошной инфраструктурой – рядом киоски, кафе и даже рестораны.

9. Озеро Хепоярви, озеро Кавголовское

Где : Популярные крупные водоемы в районе Токсово. Едем по Ленинградскому шоссе, к основным пляжам сворачиваем соответственно на улицу Лесгафта (в сторону Кавголовского озера) или по Санаторной (в сторону Хепоярви). Есть проселочные дороги и вокруг озер – проходящие на расстоянии 100-400 метров от береговой линии.

Как долго идти : от КАД в районе Мурино от 15 до 30 мин.Иногда такую же сумму можно потратить на поиск места для парковки.

Пляж, вода : небольшие пляжи и хорошая, относительно чистая вода – отличительная черта обоих озер. Многие предпочитают купаться в лесистой части побережья.

Многие предпочитают купаться в лесистой части побережья.

Парковка : озера очень популярны, машину возле водоема поставить непросто. Мягко говоря. От стоянки до озера – 50-150 метров

Особенности : Поскольку Кавголовское озеро находится в 10 метрах от вокзала, за место под солнцем приходится бороться не только автомобилистам.Хепоярви находится в 2 км от платформы и менее известен. В целом огромные просторы обоих озер используются плохо из-за скудной пляжной зоны и изрезанной береговой линии. Но цивилизация не за горами.

Где : р-н Колтушей, село Озерки-1. едем по Колтушскому шоссе, сворачиваем на проспект Лермонтова (как тяжело!), а потом еще и на проспект Грибоедова! За первым, более популярным озером, находится второе – Андронова

.Сколько ехать от КАД : пробок около 30 минут – с учетом пробок время в пути может увеличиться вдвое.

Пляж, вода : пляжи дикие, маленькие, но уютные. Особенно на втором озере.

Особенно на втором озере.

Парковка: каждый может припарковать свои машины по своему усмотрению, поэтому парковаться здесь очень сложно. Опять же, озеро Симоново более популярно, а значит, здесь сложнее припарковаться. От стоянки до озера – 10-100 метров

Особенности : озера находятся рядом с большим городом (Всеволожск) и поэтому для местных жителей также являются местом отдыха.У обоих отсутствует какая-либо инфраструктура.

Что бы мы ни говорили о российских дорогах, вокруг Ладожского озера постоянно строятся новые магистрали, выравниваются старые, улучшается асфальтовое покрытие. Время в пути сокращается, небольшие деревушки и просто красивые места остаются в стороне. Людей, с каждым годом все больше и больше не хватает времени на то, чтобы посмотреть, исследовать окрестности, свернуть с трассы в поисках чего-то интересного с точки зрения истории или просто в поисках красивых пейзажей.Те, у кого нет собственной машины и вынуждены пользоваться услугами железной дороги, считают только те места, куда их доставил поезд, а те, у кого есть машина, часто просто боятся, съехав с трассы, не пойдут. дольше возвращаться к нему самостоятельно. В этом отчете я постараюсь рассказать о тех местах, которые мне нравятся, до которых можно добраться на обычной машине. Это пляжи и интересные места с красивыми пейзажами и местами для отдыха. Это и города, и маленькие деревушки, и совсем крошечные деревушки с интересной историей.Также я расскажу вам о храмах, крепостях и обо всем, что может вас заинтересовать. Мы начнем наше путешествие с города Санкт-Петербург, который своей историей неразрывно связан с Ладожским озером и единственной рекой, вытекающей из Ладожского озера. Многие знают, что эта река называется Нева, но не многие знают, что Ладожское озеро когда-то называлось Нево. О самом озере я уже говорил.

дольше возвращаться к нему самостоятельно. В этом отчете я постараюсь рассказать о тех местах, которые мне нравятся, до которых можно добраться на обычной машине. Это пляжи и интересные места с красивыми пейзажами и местами для отдыха. Это и города, и маленькие деревушки, и совсем крошечные деревушки с интересной историей.Также я расскажу вам о храмах, крепостях и обо всем, что может вас заинтересовать. Мы начнем наше путешествие с города Санкт-Петербург, который своей историей неразрывно связан с Ладожским озером и единственной рекой, вытекающей из Ладожского озера. Многие знают, что эта река называется Нева, но не многие знают, что Ладожское озеро когда-то называлось Нево. О самом озере я уже говорил.

Шлиссельбург и крепость Орешек

Нашей первой точкой посещения станет город Шлиссельбург и легендарная крепость «Орешек».Шлиссельбург (Шлюсенбург, Шлюшин) возник в начале XIV века как Орешек, по названию крепости, сначала деревянной, а к середине XIV века каменной. Он был основан новгородцами, не раз переходил в руки шведов, которые переименовали его в Нотебург. Окончательно он был завоеван в начале 18 века царем Петром I и, как и положено Петру, был переименован на немецкий манер в Шлиссельбург (Ключ-город). Крепость Орешек стала тюрьмой.Петр отправил туда нежелательных родственников, например, свою первую жену Евдокию Лопухину и сестру Марию Алексеевну. Здесь был убит император Иван VI, который всю жизнь прожил в изоляции и мешал Екатерине II. В этой крепости в разное время отбывали наказание не менее известные люди. Бирон Э.И., Бестужев, Н.А.Морозов, В.К. Кюхельбекер, М.А.Бакунин, Д. Голицын, Д. Долгоруков, К. Рокоссовский, Г. Орджоникидзе, ну и напоследок Александр Ульянов, которого тут повесили.Во время Второй мировой войны Шлиссельбург был оккупирован, и «Орешек» держал оборону 500 дней. Сейчас в крепости проходят праздники, гуляния и воссоздаются события давно минувших дней.

Он был основан новгородцами, не раз переходил в руки шведов, которые переименовали его в Нотебург. Окончательно он был завоеван в начале 18 века царем Петром I и, как и положено Петру, был переименован на немецкий манер в Шлиссельбург (Ключ-город). Крепость Орешек стала тюрьмой.Петр отправил туда нежелательных родственников, например, свою первую жену Евдокию Лопухину и сестру Марию Алексеевну. Здесь был убит император Иван VI, который всю жизнь прожил в изоляции и мешал Екатерине II. В этой крепости в разное время отбывали наказание не менее известные люди. Бирон Э.И., Бестужев, Н.А.Морозов, В.К. Кюхельбекер, М.А.Бакунин, Д. Голицын, Д. Долгоруков, К. Рокоссовский, Г. Орджоникидзе, ну и напоследок Александр Ульянов, которого тут повесили.Во время Второй мировой войны Шлиссельбург был оккупирован, и «Орешек» держал оборону 500 дней. Сейчас в крепости проходят праздники, гуляния и воссоздаются события давно минувших дней.

Новая и Старая Ладога

Далее мы отправимся в старейшую столицу Севера России – Старую Ладогу, конечно же, мы также посетим Новую Ладогу. В связи с тем, что Старая Ладога не просто старая, а очень старая и город сыграл важную роль в политическом становлении Руси, история этого поселения очень богата.Помимо самой истории, существует множество догадок, теорий и т. Д. До сих пор выясняется, кто здесь первым поселился, откуда взялось имя, кем был Рюрик, было ли поселение первой столицей России. Не знаю, нужно ли все это досконально изучать, но обязательно посетить и, так сказать, прикоснуться к истории. Из достопримечательностей стоит полюбоваться Староладожской крепостью, Георгиевским собором, Никольским монастырем, Успенским монастырем, церковью Иоанна Крестителя и прекрасными видами на реку Волхов.Затем мы поедем ближе к Ладожскому озеру в сторону Новой Ладоги. Очень интересный, уютный и необычный городок. Он образовался на месте Николо-Медведского монастыря при царе Петре I. Сначала как укрепленный район, затем здесь организовали верфь, согнали около 2 тысяч рабочих, часть населения Старой Ладоги и несколько пехотных полков.

В связи с тем, что Старая Ладога не просто старая, а очень старая и город сыграл важную роль в политическом становлении Руси, история этого поселения очень богата.Помимо самой истории, существует множество догадок, теорий и т. Д. До сих пор выясняется, кто здесь первым поселился, откуда взялось имя, кем был Рюрик, было ли поселение первой столицей России. Не знаю, нужно ли все это досконально изучать, но обязательно посетить и, так сказать, прикоснуться к истории. Из достопримечательностей стоит полюбоваться Староладожской крепостью, Георгиевским собором, Никольским монастырем, Успенским монастырем, церковью Иоанна Крестителя и прекрасными видами на реку Волхов.Затем мы поедем ближе к Ладожскому озеру в сторону Новой Ладоги. Очень интересный, уютный и необычный городок. Он образовался на месте Николо-Медведского монастыря при царе Петре I. Сначала как укрепленный район, затем здесь организовали верфь, согнали около 2 тысяч рабочих, часть населения Старой Ладоги и несколько пехотных полков. В 1719 году началось строительство Ладожского канала (Петровского). В середине 19 века параллельно первому был прорыт Новоладожский канал, шире и глубже.В годы Второй мировой войны Новая Ладога сыграла важную роль в обеспечении транспортного сообщения по «Дороге жизни» с блокадным Ленинградом. Город мне понравился, конечно, многое нужно реставрировать, но в основном это остается хорошее впечатление … Такое ощущение, что город застрял где-то в 60-х годах. Все основные архитектурные памятники находятся на главной улице, которая представляет собой красивую аллею, по которой можно неспешно прогуляться. Далее, по дороге к Сясстрою, мы подойдем поближе, чтобы посмотреть на церковь Успения Пресвятой Богородицы, которая со всех сторон окружена улицей Ленина.Не так давно это место называлось Носок. Деревня Носок.

В 1719 году началось строительство Ладожского канала (Петровского). В середине 19 века параллельно первому был прорыт Новоладожский канал, шире и глубже.В годы Второй мировой войны Новая Ладога сыграла важную роль в обеспечении транспортного сообщения по «Дороге жизни» с блокадным Ленинградом. Город мне понравился, конечно, многое нужно реставрировать, но в основном это остается хорошее впечатление … Такое ощущение, что город застрял где-то в 60-х годах. Все основные архитектурные памятники находятся на главной улице, которая представляет собой красивую аллею, по которой можно неспешно прогуляться. Далее, по дороге к Сясстрою, мы подойдем поближе, чтобы посмотреть на церковь Успения Пресвятой Богородицы, которая со всех сторон окружена улицей Ленина.Не так давно это место называлось Носок. Деревня Носок.

Паша-Загубье

Не будем здесь задерживаться, а проедем еще немного и ненадолго остановимся в деревне Паша и исследуем направления в сторону Ладожского озера вдоль одноименной реки. Заглянем в село Томилино, увидим небольшую, но очень красивую церковь Вознесения Господня. Затем мы проедем в сторону Свирицы, посетим «Птичий остров», увидим, как живет местное население, дойдем до памятного знака-маяка… Затем вернемся в село Кондратьево и поедем в село Загубье. Мы посетим недавно отстроенный приход, освященный в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона, расположенный напротив древнего Храма Преображения Господня. Приход недавно отметил свое 185-летие.

Заглянем в село Томилино, увидим небольшую, но очень красивую церковь Вознесения Господня. Затем мы проедем в сторону Свирицы, посетим «Птичий остров», увидим, как живет местное население, дойдем до памятного знака-маяка… Затем вернемся в село Кондратьево и поедем в село Загубье. Мы посетим недавно отстроенный приход, освященный в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона, расположенный напротив древнего Храма Преображения Господня. Приход недавно отметил свое 185-летие.

Лодейное Поле

Здесь заканчивается свое течение река Свирь, соединяющая Ладожское и Онежское озера. А следующим крупным населенным пунктом недалеко от Свири и нашей поездки будет город Лодейное Поле.Как и в Новой Ладоге в 1702 году, царь Петр I основал здесь Олонецкую верфь. Строительством руководил князь Меньшиков А.Д. Через год после начала строительства с верфи сошел первый фрегат Балтийского флота «Штандарт». Здесь были построены два знаменитых шлюпа (небольшие трехмачтовые корабли). «Диана» под командованием тогдашнего лейтенанта В.М. Головнина совершила кругосветное плавание в 1807-1811 годах, а «Мирный», который под командованием М.П. Лазарева участвовал в открытии Антарктиды вместе со шлюпом «Восток».Кстати, изначально «Мирный» назывался «Ладога». Перейдя по мосту через реку Свирь, я заканчиваю первый этап нашего пути и начинаю второй, проходя по северо-востоку от Ладожского озера.

«Диана» под командованием тогдашнего лейтенанта В.М. Головнина совершила кругосветное плавание в 1807-1811 годах, а «Мирный», который под командованием М.П. Лазарева участвовал в открытии Антарктиды вместе со шлюпом «Восток».Кстати, изначально «Мирный» назывался «Ладога». Перейдя по мосту через реку Свирь, я заканчиваю первый этап нашего пути и начинаю второй, проходя по северо-востоку от Ладожского озера.

Первая точка, которую мы посетим – знаменитый Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, основанный святым Александром Свирским в конце 15 века. Монастырь состоит из двух комплексов. Троицкий и Преображенский. Монастырь покорил своей монументальностью, красивым и ухоженным ландшафтом, великолепными пейзажами, удобствами и чистотой.Чистота везде, даже в туалетах. Красивое место, любезное, настоятельно советую зайти, даже если вы неверующий.

Олонец

Следующей точкой станет город Олонец. Единственный город Карелии, где преобладают карелы. Здесь же живут карелы – ливвики (субэтносы), столицей этого народа был Олонец до середины 17 века. Первые письменные упоминания датируются 1137 и 1228 годами. До середины 17 века Олонец играл важную пограничную роль.В 1649 году Олонец стал укрепленным городом. Сама крепость сгорела во время пожара 1741 года и больше не восстанавливалась. В 1773 году указом Екатерины II была создана Олонецкая губерния. Олонец стал уездным городом, а с 1801 г. – уездным городом Олонецкой губернии. В то же время Петрозаводск стал административным центром, а Олонец постепенно превратился в тихий провинциальный город, которым он и является до сих пор. На всем протяжении Олонецка то справа, то слева, а то и с обеих сторон видна река, а точнее две реки.В центре Олонецка река Мегрега впадает в реку Олонка, в честь которой и был назван город. Кстати, на Олонке и Мегрегах ливвики добывали жемчуг.

Здесь же живут карелы – ливвики (субэтносы), столицей этого народа был Олонец до середины 17 века. Первые письменные упоминания датируются 1137 и 1228 годами. До середины 17 века Олонец играл важную пограничную роль.В 1649 году Олонец стал укрепленным городом. Сама крепость сгорела во время пожара 1741 года и больше не восстанавливалась. В 1773 году указом Екатерины II была создана Олонецкая губерния. Олонец стал уездным городом, а с 1801 г. – уездным городом Олонецкой губернии. В то же время Петрозаводск стал административным центром, а Олонец постепенно превратился в тихий провинциальный город, которым он и является до сих пор. На всем протяжении Олонецка то справа, то слева, а то и с обеих сторон видна река, а точнее две реки.В центре Олонецка река Мегрега впадает в реку Олонка, в честь которой и был назван город. Кстати, на Олонке и Мегрегах ливвики добывали жемчуг.

Бордюр кондуши

Далее наш путь лежит в Погранкондуши. Дорога прижималась к бескрайним песчаным пляжам Ладожского озера. Практически в любой момент вы можете съехать с трассы и сразу оказаться на берегу. В летние месяцы здесь можно расслабиться, позагорать, искупаться, отдохнуть и отправиться дальше с новыми силами.Пограничные кондуши расположены на возвышенности, откуда открывается просторный вид на Ладожское озеро. Иногда линия горизонта, разделяющая небо и воду, практически не видна, можно различить лишь небольшую разницу в цвете. С середины 16 века это место было известно как Конда. Сосна кондовая (хонка) растет прямо на возвышенности и поэтому меньше впитывает влагу, поэтому более долговечна. Первая граница здесь была проложена в 1618 году, и с тех пор граница Конда стала границей Кондуши.Здесь проходила граница между Россией и Швецией, затем Россией и Великим княжеством Финляндским, затем Советской Россией и независимой Финляндией. Здесь недавно построили смотровую башню. Больше для развлечения, чем для обзора. С ней интересно взбираться наверх и раскачиваться на ветру.

Практически в любой момент вы можете съехать с трассы и сразу оказаться на берегу. В летние месяцы здесь можно расслабиться, позагорать, искупаться, отдохнуть и отправиться дальше с новыми силами.Пограничные кондуши расположены на возвышенности, откуда открывается просторный вид на Ладожское озеро. Иногда линия горизонта, разделяющая небо и воду, практически не видна, можно различить лишь небольшую разницу в цвете. С середины 16 века это место было известно как Конда. Сосна кондовая (хонка) растет прямо на возвышенности и поэтому меньше впитывает влагу, поэтому более долговечна. Первая граница здесь была проложена в 1618 году, и с тех пор граница Конда стала границей Кондуши.Здесь проходила граница между Россией и Швецией, затем Россией и Великим княжеством Финляндским, затем Советской Россией и независимой Финляндией. Здесь недавно построили смотровую башню. Больше для развлечения, чем для обзора. С ней интересно взбираться наверх и раскачиваться на ветру.

Салми

Далее двигаемся в сторону Салми. Поселок Салми на реке Тулемайоки упоминается с 1568 года как центр Воскресенско-Соломенского погоста Водской Пятины.В русском языке карельское имя Салми произносилось как «Солома». Часть села, где с 16 века стояла церковь Воскресения Христова, также называлась Киркконйоки («церковная река»). В 1632 году по указу шведского короля Густава II Адольфа деревня Салми получила статус торгового города, который, однако, был упразднен уже в 1654 году. 30 ноября 1921 года здесь произошло землетрясение силой около 5 баллов. . Агат находится в 3-4 км к северу, недавно был обнаружен уран.

Поселок Салми на реке Тулемайоки упоминается с 1568 года как центр Воскресенско-Соломенского погоста Водской Пятины.В русском языке карельское имя Салми произносилось как «Солома». Часть села, где с 16 века стояла церковь Воскресения Христова, также называлась Киркконйоки («церковная река»). В 1632 году по указу шведского короля Густава II Адольфа деревня Салми получила статус торгового города, который, однако, был упразднен уже в 1654 году. 30 ноября 1921 года здесь произошло землетрясение силой около 5 баллов. . Агат находится в 3-4 км к северу, недавно был обнаружен уран.

Питкяранта

Покинув Салми, мы направляемся в сторону города Питкяранта (длинный берег). История поселка Питкяранта тесно связана с разработкой богатого Питкярантинского олово-полиметаллического месторождения в XIX веке. В недрах земли Питкяранта бесчисленные сокровища – олово, медь, свинец, цинк, серебро, железо, золото … Более сотни разновидностей полезных ископаемых сосредоточены на небольшой территории в черте города и к северу от него. .Эти чудесные и полезные камни привлекают геологов и минералогов, вдохновляют и радуют всех, кому небезразлична природа Карелии. («Карельское Приладожье»). Здесь заканчиваются бесконечные отмели, и начинается мир ладожских шхер, отвесных скал, изрезанных берегов, удивительных и завораживающих пейзажей.

.Эти чудесные и полезные камни привлекают геологов и минералогов, вдохновляют и радуют всех, кому небезразлична природа Карелии. («Карельское Приладожье»). Здесь заканчиваются бесконечные отмели, и начинается мир ладожских шхер, отвесных скал, изрезанных берегов, удивительных и завораживающих пейзажей.

Läskelä-Hiidenselga-Impiniemi

Практически сразу после Питкяранты у вас будет развилка на новую скоростную автомагистраль в сторону Импилахти. Не проходите мимо легендарного места, где родилась дева Импи.По одной из них Импи – мать самого Вяйнемёйнена (непорочное зачатие от ветра), по другой (с разными вариациями), Импи-дева влюбилась не в того, кого хотели родители. Результат – несчастная любовь, прыжок со скалы (по одной из версий) или ссылка с последующей смертью в бурной Ладоге. Но финал у этих историй один – Импи утонула, превратилась в русалку. Не доезжая до Импилахти, вы проедете место под названием Китела.Здесь до сих пор встречаются гранаты (альмадины). Если вы съехали в сторону трассы, вы все равно не выедете на нее, около 10 км. от развилки на север (61 ° 45.181 “N 31 ° 24.761” E) находится водопад Юканкоски или “Белые мосты”. Следующим крупным пунктом назначения будет Ляскеля. В 1618 году Ляскеля представлял только один двор, владельцем которого была Онашка Ляскенен. Здесь в 1860 году построили лесопилку, в 1899 году построили гидроэлектростанцию на реке Янисйоки, в 1915 году запустили бумажную фабрику, а к началу Зимней войны здесь было одно из крупнейших предприятий по производству бумажного сырья.После войны производство возобновилось в 1946 году. К началу 1990-х Ляскельская фабрика была крупнейшим в России предприятием по производству обоев и покрывала четверть потребности страны в этом виде продукции. Затем переходим на Хиденсельга, (хиденселка – хребет дьявола), при финнах он назывался Йоэнсуу (устье реки), в Финляндии есть одноименный город. Гребень гоблина или спина гоблина, в виде скалы, возвышается над деревней и открывает удивительные виды на Ладожские шхеры.

Если вы съехали в сторону трассы, вы все равно не выедете на нее, около 10 км. от развилки на север (61 ° 45.181 “N 31 ° 24.761” E) находится водопад Юканкоски или “Белые мосты”. Следующим крупным пунктом назначения будет Ляскеля. В 1618 году Ляскеля представлял только один двор, владельцем которого была Онашка Ляскенен. Здесь в 1860 году построили лесопилку, в 1899 году построили гидроэлектростанцию на реке Янисйоки, в 1915 году запустили бумажную фабрику, а к началу Зимней войны здесь было одно из крупнейших предприятий по производству бумажного сырья.После войны производство возобновилось в 1946 году. К началу 1990-х Ляскельская фабрика была крупнейшим в России предприятием по производству обоев и покрывала четверть потребности страны в этом виде продукции. Затем переходим на Хиденсельга, (хиденселка – хребет дьявола), при финнах он назывался Йоэнсуу (устье реки), в Финляндии есть одноименный город. Гребень гоблина или спина гоблина, в виде скалы, возвышается над деревней и открывает удивительные виды на Ладожские шхеры. Напротив деревни Хиденсельга, в 200 м от берега, находится небольшой островок Калккисаари (бывший Йоэн, Ювен), где с 1770-х до середины 19-го века был красивый мрамор с белыми, темно-серыми и серовато-зелеными полосами. прерывалось с перерывами и разводы, похожие на окаменевшие морские волны. Этот камень использовался для украшения некоторых дворцов и храмов Санкт-Петербурга (Мраморный дворец, Исаакиевский собор, Михайловский замок, Зимний дворец), а также при строительстве и украшении церквей и часовен на острове Валаам.(«Карельское Приладожье»).

Напротив деревни Хиденсельга, в 200 м от берега, находится небольшой островок Калккисаари (бывший Йоэн, Ювен), где с 1770-х до середины 19-го века был красивый мрамор с белыми, темно-серыми и серовато-зелеными полосами. прерывалось с перерывами и разводы, похожие на окаменевшие морские волны. Этот камень использовался для украшения некоторых дворцов и храмов Санкт-Петербурга (Мраморный дворец, Исаакиевский собор, Михайловский замок, Зимний дворец), а также при строительстве и украшении церквей и часовен на острове Валаам.(«Карельское Приладожье»).

Кирьявалахти

Далее наше путешествие продолжается по одной из красивейших бухт Ладожского озера – Кирджавалахти (kirjavalahti – пестрая бухта). Почему пестрый? Приходите осенью, поймете. Великолепные виды открываются прямо из окна машины. Остановиться везде невозможно, поэтому по возможности останавливайтесь. По дороге в Сортавала, на одном из живописных участков дороги, стоит серый каменный дом, мимо вас не проедешь. От него в гору ведет совсем не утомительная тропа. На самом верху вас ждет незабываемое зрелище красоты самой северной бухты Ладожского озера. Можно взять с собой что-нибудь на пикник, по пути будет родник с чистой прохладной водой.

От него в гору ведет совсем не утомительная тропа. На самом верху вас ждет незабываемое зрелище красоты самой северной бухты Ладожского озера. Можно взять с собой что-нибудь на пикник, по пути будет родник с чистой прохладной водой.

Heljula-Myllykyla-Paaso

Спустившись с горы, продолжаем путь в сторону города Сортавала. Пройдя всего несколько километров, вы оказываетесь на развилке. Если повернуть направо.Ближе к границе можно увидеть красоту «Мраморных (Рускеальских) озер», водопадов, где снимались такие фильмы, как «А зори здесь тихие» и «Темный мир». На это уйдет несколько часов. Еще ближе к границе можно посетить озеро Янисъярви. Здесь есть несколько баз отдыха. Если вы решили ехать прямо через развилку, то следующей точкой будет село Хелюля. После моста через реку Тохмайоки можно повернуть направо в сторону деревни Миллукюля.Там, в конце деревни, на той же реке Тохмайоки, вы можете полюбоваться водопадом. Покидая деревню Хелулия, на самом выходе, не доезжая до моста через реку Хелулианйоки, вы увидите небольшую гору . .. Это историческое место под названием Паасонвуори. На его вершине в XII-XIII веках находилось поселение-убежище карелов. Здесь до сих пор видны остатки каменно-земляных оборонительных валов. Во время археологических раскопок, проводимых на горе Паасо с 1979 по 2005 гг., С.И. Кочкуркина, здесь собрана богатейшая и самая многочисленная коллекция предметов быта и занятий древних карелов из металла: копья и наконечники стрел, броши, подвески, заколки, спицы, пакли, ножны, топоры, замки, ключи, бритвенные лезвия. , крючки, ботало, гвозди и прочее. На рубеже XV – XVI веков на горе Паасо стоял русский пограничный гарнизон (Лигуев Городок), защищавший Сортавальские земли от шведов («Карельское Приладожье»). На этом вторая часть нашего путешествия заканчивается.

.. Это историческое место под названием Паасонвуори. На его вершине в XII-XIII веках находилось поселение-убежище карелов. Здесь до сих пор видны остатки каменно-земляных оборонительных валов. Во время археологических раскопок, проводимых на горе Паасо с 1979 по 2005 гг., С.И. Кочкуркина, здесь собрана богатейшая и самая многочисленная коллекция предметов быта и занятий древних карелов из металла: копья и наконечники стрел, броши, подвески, заколки, спицы, пакли, ножны, топоры, замки, ключи, бритвенные лезвия. , крючки, ботало, гвозди и прочее. На рубеже XV – XVI веков на горе Паасо стоял русский пограничный гарнизон (Лигуев Городок), защищавший Сортавальские земли от шведов («Карельское Приладожье»). На этом вторая часть нашего путешествия заканчивается.

Сортавала

Еще пара километров и мы въезжаем в город Сортавала. Это мой родной город … Здесь описана его краткая история и небольшая экскурсия по городу. Я не буду повторяться.

Риеккалансаари

Более подробно можно рассказать об острове Риеккалансаари, откуда пошел город. Из города на остров идет понтонный паром. Риеккалансаари – самый большой остров Ладожского озера. Остров называют «Православным», потому что еще до возникновения города сюда проникла православная (греческая) вера.Крейка-Риекка, возможно, из фраз финского и карельского. Природа острова уникальна. На острове высокие скалы с мрачными ущельями, обширные равнины с заросшими пашнями и лугами, заболоченные котловины и даже одно небольшое озеро. Здесь много интересных мест, но чтобы осмотреть весь остров и все его достопримечательности, Риуттавуори (горный риф), расположенный на восточном побережье острова Риеккалансаари, представляет собой высокую гранитную скалу с крутым западным склоном. Неповторимые снимки карельских пейзажей открываются с вершины во все стороны света.Один из этих типов был даже изображен на финской банкноте номиналом 500 марок в 1878 году.

Из города на остров идет понтонный паром. Риеккалансаари – самый большой остров Ладожского озера. Остров называют «Православным», потому что еще до возникновения города сюда проникла православная (греческая) вера.Крейка-Риекка, возможно, из фраз финского и карельского. Природа острова уникальна. На острове высокие скалы с мрачными ущельями, обширные равнины с заросшими пашнями и лугами, заболоченные котловины и даже одно небольшое озеро. Здесь много интересных мест, но чтобы осмотреть весь остров и все его достопримечательности, Риуттавуори (горный риф), расположенный на восточном побережье острова Риеккалансаари, представляет собой высокую гранитную скалу с крутым западным склоном. Неповторимые снимки карельских пейзажей открываются с вершины во все стороны света.Один из этих типов был даже изображен на финской банкноте номиналом 500 марок в 1878 году.

Вуорио-Таруниеми-Реускула-Лахденпохья

Покидая остров Риеккалансаари и город Сортавала, мы начинаем третью часть нашего автопробега. По дороге в Приозерск мы встретим множество населенных пунктов, о каждом из них можно многое рассказать. Например, мыс Таруниеми (сказочный мыс), где находится коттедж-музей Густава Винтера, или Юхинлахти (соединяющий бухту).

По дороге в Приозерск мы встретим множество населенных пунктов, о каждом из них можно многое рассказать. Например, мыс Таруниеми (сказочный мыс), где находится коттедж-музей Густава Винтера, или Юхинлахти (соединяющий бухту).

Вуорио, Тарулинна (нагорье, сказочная крепость) (61 ° 39 “8” N 30 ° 41 “3” E)

Поселок Вуорио расположен на высоком берегу Ладожского залива Юхинлахти («соединительный»), в окружении гор, сложенных застывшими вулканическими лавами.Весной 1917 года здесь жила семья известного художника и мыслителя Николая Рериха. Художнику понравилось само слово Юхинлахти, созвучное идее мирового единства. В письме к А. Бенуа в июле 1917 г. Н. Рерих отмечал: «Помните, что я живу на Юхинлахти, а в переводе – на бухте Единства. Само место проживания напоминает о том, что нужно для спасения культуры, для спасения сердца людей. «В усадьбе Реландеров Н.К. Рерих создал три картины -« Юхинлахти »,« Юхинниеми »и« Туманное утро », передающие восторженное впечатление художника от новой встречи с карельской природой. Здесь Н.К. Рерих написал статью «Единство», в которой выразил свои мысли и чувства по поводу событий, происходящих в России.

Здесь Н.К. Рерих написал статью «Единство», в которой выразил свои мысли и чувства по поводу событий, происходящих в России.

А вот и Немельянхови, где сейчас реставрируют усадьбу и создают базу отдыха в формате финского городка. Вот, например, село Реускула, расположенное на северо-западном берегу озера Ахвенярви («окунь»), откуда течет Невская речка в сторону Ладоги, название которой с финно-угорского переводится как «болото, трясина». .В окрестностях села Реускула, среди тихих лесных озер и густых лесов, есть высокие скалы, которые в прошлом пережили сильные землетрясения. Крутые склоны скал, падающие сверху огромные валуны-камни с «пещерами» между ними – все это напоминает о некогда активной геологической жизни этих мест («Карельское Приладожье»). Следующим крупным пунктом назначения станет город Лахденпохья («конец бухты»). Я писал о Лахденпохском районе

Люмиваара-Вятиккья

Затем сворачиваем с главной дороги и едем в деревню Лумиваара («снежная гора»), где посетим одну из самых красивых из более или менее сохранившихся церквей. Ежегодно на этой дороге проходят соревнования по автопробегу.

Ежегодно на этой дороге проходят соревнования по автопробегу.

После Лумиваара, выезжая на главную дорогу и двигаясь в сторону Куркиёки, буквально через несколько километров мы снова повернем в сторону Ладожского озера в местечко под названием Вяттика. Дойдя до ворот и выйдя из машины, мы идем пешком 15 минут по тропе острова Койонсаари, ведущей к великолепному пляжу и прекрасному кемпингу. Если позволяет время и погода, лучшего места для принятия солнечных ванн и водных бань не найти.Продолжая путешествие, через некоторое время мы оказываемся в районе Куркиёки. Об этом я уже писал.

Хийтола-Куликово

Буквально вчера (1 ноября 2013 г.) открылась новая дорога, которая исключила два населенных пункта от главной дороги – Хиитола и Куликово. Куликово раньше называлось Хиитола. Поселок получил свое название от имени карельского бога Хийси, покровителя охоты. Хийси, как полагали карелы, мог принимать образы лося или оленя.Он жил в горах возле деревень и охранял местных жителей от пришельцев. Когда инопланетяне приблизились, Хииши пустил туман и забросал инопланетян камнями, пытаясь сбить их с пути. Когда вы покинете нынешнюю Хиитолу, слева от шоссе будет лесная тропа, которая через 300 м ведет к красивым порогам Саакоски на реке Хиитоланйоки. В начале 20 века здесь действовала гидроэлектростанция. От железнодорожной станции Хиитола, где до сих пор сохранилась финская архитектура, грунтовая дорога ведет на запад в направлении Тунана, Ринтала и Ильме.Первая граница между Россией и Швецией прошла через Ильме в 1323 году. Дальше до Приозерска нас ждет 20 километров серпантина и, слава богу, если перед вами не будет «неторопливой» машины, на протяжении 12 километров будет сплошная линия разметки.

Когда инопланетяне приблизились, Хииши пустил туман и забросал инопланетян камнями, пытаясь сбить их с пути. Когда вы покинете нынешнюю Хиитолу, слева от шоссе будет лесная тропа, которая через 300 м ведет к красивым порогам Саакоски на реке Хиитоланйоки. В начале 20 века здесь действовала гидроэлектростанция. От железнодорожной станции Хиитола, где до сих пор сохранилась финская архитектура, грунтовая дорога ведет на запад в направлении Тунана, Ринтала и Ильме.Первая граница между Россией и Швецией прошла через Ильме в 1323 году. Дальше до Приозерска нас ждет 20 километров серпантина и, слава богу, если перед вами не будет «неторопливой» машины, на протяжении 12 километров будет сплошная линия разметки.

Приозерск, Крепость Корела

Итак, Приозерск. Краткую историю вы можете увидеть. Но я расскажу вам легенду о строительстве крепости Корела и основании города, описанную в книге «Карельское Приладожье».«Карелы-язычники долгое время не имели на своей земле укрепленных городов. На них часто нападали с запада шведские рыцари, а на востоке им приходилось защищаться от русских воинов. Карелы поклонялись своим богам и не желали принимать христианскую веру. Они решили найти среди бурных порогов Вуоксы подходящий остров и окружить его мощной крепостной стеной – тогда не было бы нужды поклоняться ни шведам, ни русским. Большой остров Тюрис на Тиверских порогах казался наиболее подходящим для этой цели.Люди привязали лодки к ивам и начали строить крепость. Они волочили огромные валуны и строили из них мощные стены по краю острова. Но работа пошла плохо – камни скатились в реку, стены, которые были построены днем, рухнули. Между строителями возникли разногласия и споры по мелочам. Наконец, вождь карел услышал во сне голос с неба, объявивший, что работа на этом месте не угодна богам. Голос сказал, что надо плыть по реке Вуокса, пока люди не услышат кукареканье кукушки и не увидят ее сидящей на сухой ветке.Там должна быть построена крепость. Так поступили строители. Долго приходилось плавать по реке.

На них часто нападали с запада шведские рыцари, а на востоке им приходилось защищаться от русских воинов. Карелы поклонялись своим богам и не желали принимать христианскую веру. Они решили найти среди бурных порогов Вуоксы подходящий остров и окружить его мощной крепостной стеной – тогда не было бы нужды поклоняться ни шведам, ни русским. Большой остров Тюрис на Тиверских порогах казался наиболее подходящим для этой цели.Люди привязали лодки к ивам и начали строить крепость. Они волочили огромные валуны и строили из них мощные стены по краю острова. Но работа пошла плохо – камни скатились в реку, стены, которые были построены днем, рухнули. Между строителями возникли разногласия и споры по мелочам. Наконец, вождь карел услышал во сне голос с неба, объявивший, что работа на этом месте не угодна богам. Голос сказал, что надо плыть по реке Вуокса, пока люди не услышат кукареканье кукушки и не увидят ее сидящей на сухой ветке.Там должна быть построена крепость. Так поступили строители. Долго приходилось плавать по реке. Кукушка кричала несколько раз, но среди густой листвы ее никто не видел. Всплеск ладожской волны был заметен уже тогда, когда карелы остановились отдохнуть на последнем речном острове, привязав лодку к высохшему дереву, стоящему на берегу. «Ку-ку!», Раздалось внезапно с вершины этого дерева. Во мраке белой ночи строители увидели птицу, сидящую на сухом дереве, полуобгоревшую от грозы.Карелы обрадовались и начали строить на этом острове каменную крепость. Пролив, в котором останавливались строители, с тех пор получил название Кьякисалми – «пролив кукушки». Так называлось само поселение. »(« Карельское Приладожье »).

Кукушка кричала несколько раз, но среди густой листвы ее никто не видел. Всплеск ладожской волны был заметен уже тогда, когда карелы остановились отдохнуть на последнем речном острове, привязав лодку к высохшему дереву, стоящему на берегу. «Ку-ку!», Раздалось внезапно с вершины этого дерева. Во мраке белой ночи строители увидели птицу, сидящую на сухом дереве, полуобгоревшую от грозы.Карелы обрадовались и начали строить на этом острове каменную крепость. Пролив, в котором останавливались строители, с тех пор получил название Кьякисалми – «пролив кукушки». Так называлось само поселение. »(« Карельское Приладожье »).

Владимирская бухта.

Нашим следующим пунктом назначения будет остров Коневец, но добраться туда на машине сложно, поэтому путешествие по берегу Ладожского озера мы совместим с короткой прогулкой на лодке с выездом из Владимировской бухты.Добраться до бухты можно разными дорогами, например, сразу после Приозерска повернуть в сторону Заостровья, проехать через Моторное.

Мустаниеми (Черный мыс) (60 ° 58 “7,6” с.ш., 30 ° 19 “37,52” в.д.) – мыс восточного входа в залив Мусталахти. Мыс невысокий, поросший лесом и окаймленный песчано-галечным пляжем, усеянным валунами. Залив и деревня Моторное, бывшее Вуохенсало (козья дикая местность), когда-то были «рыбной столицей» и входили в пригород Кякисалми.В 1933 году в деревне Вуохензало разводили мальков лососевых рыб – арктического голца и сига, а также небольшое количество европейского хариуса.

Также к Владимирской бухте можно проехать через Плодовое, Мельничные ручьи, Суходолье, Соловьево или Громово.

Остров Коневец

Возможно потому, что я приехал на остров Коневец, когда на острове не было туристов, но мне очень понравилось гулять по тропинкам острова. Теперь о названии и истории этого места.Он назван так в честь коня – камня, языческого культа корелов и финнов, ежегодно приносивших в жертву коня. А сам валун напоминает морду лошади. Этот остров – яркий представитель создателей (монахов) и разрушителей (военных), живущих на одном острове. На севере острова находится разрушенная база, затонувшие радиоактивные корабли, а на юге – Монастырь. Теперь немного о монастыре, который был основан в конце 14 века преподобным Арсением Коневским из Великого Новгорода.В 1398 году была заложена церковь Рождества Богородицы, расположенная на берегу Ладоги. Однако уже в 1421 году из-за наводнения Арсений перенес монастырь на более высокое место, где и находится по сей день. Дважды, в 1577 и 1610 годах, остров завоевывали шведы. После разорения в 1610 году остров Коневец находился под властью Швеции до конца Северной войны, собор был практически разрушен. Сохранившиеся до наших дней здания были построены в основном в 19 – начале 20 веков.Это время расцвета монастыря. Сюда приезжал император Александр II со своей семьей и свитой, писателями Лесковым, А. Дюма, Ф. Тютчевым и Немировичем-Данченко. Во время переворота 1917 года монастырь не пострадал, так как оказался на территории новой независимой Финляндии. До советско-финской войны на острове располагались штаб (в каменной гостинице) и две батареи береговой артиллерии финской армии.

На севере острова находится разрушенная база, затонувшие радиоактивные корабли, а на юге – Монастырь. Теперь немного о монастыре, который был основан в конце 14 века преподобным Арсением Коневским из Великого Новгорода.В 1398 году была заложена церковь Рождества Богородицы, расположенная на берегу Ладоги. Однако уже в 1421 году из-за наводнения Арсений перенес монастырь на более высокое место, где и находится по сей день. Дважды, в 1577 и 1610 годах, остров завоевывали шведы. После разорения в 1610 году остров Коневец находился под властью Швеции до конца Северной войны, собор был практически разрушен. Сохранившиеся до наших дней здания были построены в основном в 19 – начале 20 веков.Это время расцвета монастыря. Сюда приезжал император Александр II со своей семьей и свитой, писателями Лесковым, А. Дюма, Ф. Тютчевым и Немировичем-Данченко. Во время переворота 1917 года монастырь не пострадал, так как оказался на территории новой независимой Финляндии. До советско-финской войны на острове располагались штаб (в каменной гостинице) и две батареи береговой артиллерии финской армии. С началом войны часть утвари вывезли, но большая часть осталась – иконостасы и колокола всех церквей, кроме звонного Казанского скита.В 1941 году, когда остров снова стал принадлежать Финляндии, некоторые из монахов снова прибыли на остров, пытаясь возродить монашескую жизнь. Все церкви, кроме Никольского, к тому времени были полностью разрушены. 19 августа 1944 года последний из братьев навсегда покинул остров, вошедший в состав Советского Союза. После периода скитаний 32 коневских монаха поселились в имении Хнекка коммуны Кейтеле, где монастырь просуществовал до 1956 года. 31 августа 1956 года девять уцелевших монахов переехали в Нововалаамский монастырь в Папинниеми, взяв чудотворную Коневскую икону. с ними.Сейчас монастырь возродился благодаря наплыву верующих и просто туристов.

С началом войны часть утвари вывезли, но большая часть осталась – иконостасы и колокола всех церквей, кроме звонного Казанского скита.В 1941 году, когда остров снова стал принадлежать Финляндии, некоторые из монахов снова прибыли на остров, пытаясь возродить монашескую жизнь. Все церкви, кроме Никольского, к тому времени были полностью разрушены. 19 августа 1944 года последний из братьев навсегда покинул остров, вошедший в состав Советского Союза. После периода скитаний 32 коневских монаха поселились в имении Хнекка коммуны Кейтеле, где монастырь просуществовал до 1956 года. 31 августа 1956 года девять уцелевших монахов переехали в Нововалаамский монастырь в Папинниеми, взяв чудотворную Коневскую икону. с ними.Сейчас монастырь возродился благодаря наплыву верующих и просто туристов.

Вуокса

Вернемся на «главную» землю и трек. Через несколько километров это будет населенный пункт Лосево-Варско. Ранее эти места назывались Кивиниеми (каменный мыс). Проходя по мосту, невольно смотришь на красивые пороги Вуоксы, но так было не всегда. Озеро Сувантоярви (Суходольское) в 18 веке было глубже, чем сейчас, и вода из него текла в Вуоксу по каналу через Кивиниемский перешеек, т.е. в противоположном направлении, чем сейчас. Узкий километровый перешеек Тайпале отделял озеро от Ладоги. В 1741 году эту перемычку с каналом пытались прорезать, но работы не были завершены. Весной 1818 года уровень озера Сувантоярви резко поднялся, и незаполненный канал в Тайпале был быстро смыт большой водой. В последнюю ночь прорыва вод Сувантоярви в Ладогу жители окрестных деревень услышали невообразимый шум и стук валунов.В селе Тайпале (Соловьево) отобрали жилой дом с хозяйственными постройками, православную часовню и смыли участок пашни. В результате прорыва уровень воды в Сувантоярви сразу упал на 7,5 м. Ручей, протекавший через перешеек Кивиниеми, пересох. У подножия юго-восточной части Сувантоярви начала формироваться река Тайпаленёки, впадающая в Ладогу. На дневной поверхности виднелась осушенная полоса дна озера, местами достигающая ширины в два километра.

Озеро Сувантоярви (Суходольское) в 18 веке было глубже, чем сейчас, и вода из него текла в Вуоксу по каналу через Кивиниемский перешеек, т.е. в противоположном направлении, чем сейчас. Узкий километровый перешеек Тайпале отделял озеро от Ладоги. В 1741 году эту перемычку с каналом пытались прорезать, но работы не были завершены. Весной 1818 года уровень озера Сувантоярви резко поднялся, и незаполненный канал в Тайпале был быстро смыт большой водой. В последнюю ночь прорыва вод Сувантоярви в Ладогу жители окрестных деревень услышали невообразимый шум и стук валунов.В селе Тайпале (Соловьево) отобрали жилой дом с хозяйственными постройками, православную часовню и смыли участок пашни. В результате прорыва уровень воды в Сувантоярви сразу упал на 7,5 м. Ручей, протекавший через перешеек Кивиниеми, пересох. У подножия юго-восточной части Сувантоярви начала формироваться река Тайпаленёки, впадающая в Ладогу. На дневной поверхности виднелась осушенная полоса дна озера, местами достигающая ширины в два километра. Местные крестьяне получили дополнительные плодородные земли, на которых со временем появилась пашня. В русле реки Тайпале образовались пороги, благодаря которым уровень воды в Сувантоярви был несколько выше современного. («Карельское Приладожье»)

Местные крестьяне получили дополнительные плодородные земли, на которых со временем появилась пашня. В русле реки Тайпале образовались пороги, благодаря которым уровень воды в Сувантоярви был несколько выше современного. («Карельское Приладожье»)

Пятиречье, мыс Иголканиеми

Далее через Сосново и Запорожье в Пятиречье, по песчаным пляжам … Когда-то через Соловьево можно было попасть в Запорожье, там паром, но как он работает сейчас, не догадываешься.Иголканниеми (мыс Нидл) и остров Иголкансаари. Его посетил в 1785 году академик Николай Яковлевич Озерецковский, который позже опубликовал свою знаменитую книгу «Путешествие по Ладожскому и Онежскому озерам» (Санкт-Петербург, 1792). Вот его краткое описание местности – «мыс Иголкой, напротив которого в непосредственной близости лежит небольшой островок, поросший лесом», теперь этот мыс называется Резной (60 ° 35 “40,43” с.ш., 30 ° 36 “5,45” в.д.) и является южным входом в мыс Тайпаловского залива.Мыс невысокий, песчаный, лишен растительности. К югу и юго-западу от мыса берег окаймлен зарослями тростника. В двух с половиной километрах к северо-востоку от мыса Резной находится скалистый отмель. Остров Иголка, ныне Узки, расположен в 400 метрах к северу от мыса Резной. Остров невысокий, каменистый, заросший кустарником.

К югу и юго-западу от мыса берег окаймлен зарослями тростника. В двух с половиной километрах к северо-востоку от мыса Резной находится скалистый отмель. Остров Иголка, ныне Узки, расположен в 400 метрах к северу от мыса Резной. Остров невысокий, каменистый, заросший кустарником.

нет данных Морозова

Пусть последними точками будут именно Ладожское озеро (поселок) и поселок им. Морозова. Первым по дороге будет «Ладожское озеро», где находится музей «Дорога жизни» и памятник «Разорванное кольцо».Легендарное место, где была проложена тонкая, как волос, дорога, на которой держалась жизнь в блокадном Ленинграде. Последней точкой нашего маршрута будет поселок имени Морозова, тихий, красивый, уютный, зеленый поселок, с бухты которого видна крепость «Орешек», то есть начало нашего маршрута. Итак, наше путешествие окончено. Я надеюсь, что вы хотели бы увидеть, где остановиться. Рядом красивые и интересные места, нужно просто не торопиться.

Есть маршрут, который может пройти любой житель Санкт-Петербурга. Петербурга или гостя, прибывшего в Санкт-Петербург и имеющего свободный день. Едем на Финляндский вокзал и садимся в поезд, идущий до конечной станции «Ладожское озеро». Пару часов разговоров, чтения журналов, игр на мобильном телефоне и вот, наконец, конец нашего пути и ветка железной дороги.

Петербурга или гостя, прибывшего в Санкт-Петербург и имеющего свободный день. Едем на Финляндский вокзал и садимся в поезд, идущий до конечной станции «Ладожское озеро». Пару часов разговоров, чтения журналов, игр на мобильном телефоне и вот, наконец, конец нашего пути и ветка железной дороги.

Непосредственно рядом с платформой можно увидеть паровоз, работавший на Дороге жизни. Он признан историческим памятником и сейчас, отполированный до блеска, важно встречать и проводить пригородные поезда.Что такое Дорога Жизни, чуть дальше ..

Что ж, пора познакомиться с самым большим пресноводным озером Европы. Мы пересекаем небольшой (пара сотен метров) сосновый бор, протянувшийся вдоль железной дороги. И так .. Перед нами медленно покачивающаяся гигантская гранитная чаша. Ладога, Ладожское озеро, Великое Невское море. Действительно, когда вы идете к его берегу, захватывает дух от осознания какой-то торжественности. Первое впечатление – я в море. Ни о какой видимости противоположного берега не может быть и речи, озеро более 200 километров в длину и более 100 километров в ширину.

Такие водные просторы в северных условиях Ленинградской области и Карелии редко бывают штилями, поэтому Ладога известна своими штормами и могучими волнами.

Высокий (74 метра) маяк был построен в километре к югу от железнодорожного вокзала. По названию мыс получил свое название – Осиновецкий. Из-за высоты свет от маяка виден над водами Ладоги на расстоянии до 40 км.

Если мы пойдем со станции за Осиновецким маяком, мы окажемся в очень важном месте в истории блокадного Ленинграда и в истории Великой Отечественной войны в целом.Здесь проходила «Дорога жизни», связывающая блокадный Ленинград с остальной страной. Через Ладожское озеро (летом на кораблях, зимой на льду) город постоянно снабжался продуктами питания и другими остро необходимыми товарами. На том месте, где Дорога Жизни переходит с суши на воду, установлен монумент «Разорванное кольцо».

В 2013 году, воспользовавшись тремя свободными августовскими днями, мы решили попрощаться с летом, совершив прогулку с рюкзаками вдоль западного побережья Ладожского озера от Приозерска до озера Отрадное.

Можно просмотреть и загрузить GPS-трек этой поездки.

Как добраться до Приозерска?Это не проблема. Поезд с Финляндского вокзала – ответ на все вопросы.

24 августа, отслужив всю мягкость на скамейках поезда, в 11 часов утра мы высадились в Приозерске и двинулись на южную окраину города. Сразу после моста через Вуоксу мы повернули налево и двинулись по переулкам в сторону Ладоги.Честно говоря, нам даже пришлось включить навигацию, чтобы выбраться из хитросплетений дачных улиц. Но мы победили – впереди «дикая территория», подтверждением которой является первый белый гриб.

Песчаный берег озера. Как обычно, перекусили, ногами попробовали воду и – снова в путь!

Такие шедевры, вдали от городской суеты, лично убеждают нас в том, что далеко не все отдыхающие оставляют после себя пустые бутылки и мусор.Спасибо неизвестному художнику!

Надо сказать, что запланированной средней скорости передвижения группы помешали черника и грибы. Мешок постепенно наполнялся подберезовиками, а руки и губы очень быстро почернели!

Мешок постепенно наполнялся подберезовиками, а руки и губы очень быстро почернели!

Никто из нас не устоял перед соблазном переночевать, когда мы увидели уютную бухту с пляжем и оборудованную автостоянку. А на часах было всего 16 !!! Мне все равно придется пойти и уйти!

Но ласковое солнце и ожидание вкусного вечера лишили нас желания двигаться.Неспешно поставили палатку, разожгли костер, умылись в озере, попробовали вареные грибы и картошку, резвились на турнике и обнаруженной поблизости «гирлянде» из покрышек.

Вечер постепенно угас, из озера показалась луна … Остался последний романтический сюрприз – запуск фонарика.

Утро следующего дня выдалось не менее впечатляющим: полная тишина, растворяющийся над заливом туман и раскрашенные восходящим солнцем розовые стволы сосен.Правда, не все рано просыпались, чтобы полюбоваться этой картиной.

Произошел подъем группы. Далее – уже отработанный ритуал: завтрак, упаковка и продолжение пути. Первая остановка случилась буквально через 100-150 метров. Наткнулись на забор с калиткой и поняли, что ночевали на территории детского лагеря отдыха. Вот откуда берутся аккуратные камины, столики и турники! Но забор с северной стороны не сохранился – мы даже не заметили, как оказались на территории «Робинзона».

Далее – уже отработанный ритуал: завтрак, упаковка и продолжение пути. Первая остановка случилась буквально через 100-150 метров. Наткнулись на забор с калиткой и поняли, что ночевали на территории детского лагеря отдыха. Вот откуда берутся аккуратные камины, столики и турники! Но забор с северной стороны не сохранился – мы даже не заметили, как оказались на территории «Робинзона».

Кстати, в дальнейшем мы часто проезжали территорию легальных и нелегальных лагерей, разбитых на берегу озера. Почти балтийские пейзажи способствуют расслаблению. Закончились летние каникулы, и нас встретили в основном безлюдные территории с палатками, флагштоками, стендами с рабочими планами и даже макетами.

Песчаные участки сменились галькой, мы продолжали топтать на юг. Еще одно интересное место на карте – остатки финских оборонительных укреплений.Карельский перешеек со своими укреплениями финны практически выкопали: в несколько линий, от Финского залива до Ладожского озера.

Наш путь вдоль побережья продолжился до села Моторное. Перед тем, как попрощаться с озером, мы приняли водные процедуры и пообедали. На этот раз обеденный стол располагался между мощными сосновыми корнями, торчащими из песка.

В Моторном даже удалось пополнить запасы продуктов (что-то в магазине, а яблоки только из заброшенных дач).С тяжелыми рюкзаками мы направились к озеру Воробьево. Интересно, что именно так обозначено озеро на картах. Но местное население знает его как Света. Путь пролегал, как выяснилось, через грибные и ягодные места.

Опять нарушено расписание движения, но к обеду – уууух! – и грибник, и компот!

Переход второго дня, естественно, оказался тяжелее первого.Под рюкзаками с 9 утра солнце почти крымское, под ногами песок, то болота … Да и со змеей не избежали! Озеро Светлое мы увидели в 19 часов и это был просто подарок. Уютное место для парковки, почти без соседей, теплая и очень светлая озерная вода. В общем, летний отдых!

А на следующее утро наступила осень … Еще ночью поднялся ветер, и первым, выползшим из палатки, я увидел тяжелые тучи, закрывающие горизонт.

Купаться некогда – даже в куртках мылись!

А как нас награждали за пройденные километры! Не прошло и десяти минут на третий день с рюкзаками, как мы буквально наткнулись на плантацию белых грибов! Мы использовали все имеющиеся у нас пакеты и прорезиненное ведро.

Нагрузка стала тяжелее, остановки участились …

А все грибы попадались и попадались!

И как-то неожиданно лес закончился.Поляна среди деревьев, рычание тракторов и явное мычание коров поначалу нас обескураживали. Но вскоре мы получили ответы на свои вопросы.

Техника выкорчевывала деревья и выравнивала участки под «элитные» пастбища для коров. Чуть дальше мы увидели еще одно лесное пастбище, а ближе к деревне Солнечное – и современную ферму с молочным магазином. Не удержался, купил (не магазин, молоко).

Еще пара километров по гравийной дороге – и мы у озера Отрадное.Под ногами приятный песок, вся водная гладь залита солнечными бликами, но нырнуть не удалось – дно очень мелкое. Мы не дошли до глубины.

Размягченные после обеда, лениво двинулись по трассе в сторону станции Отрадное. Перспектива семикилометрового марша по обочине шоссе, да еще с грибными авоськами, как-то совсем не вдохновляла. Но есть на свете хорошие люди – у водителя рейсового автобуса не оказалось туристов-пассажиров! Отличный момент в летнем сезоне 2013!

Где: Ленинградская область, Всеволожский район, ж / д станция Ладожское озеро

Как добраться:

электричкой от Финляндского вокзала (метро Площадь Ленина) до железнодорожной станции Ладожское озеро, далее пешком по озеру по территории воинской части около 2 км;

на автомобиле 45 км по Рябовскому шоссе (А 128) до ж / д станции Ладожское озеро (далее пешком около 2 км по озеру) или до ж / д станции Борисова Грива, далее через село Море.

Ладога спасла множество жизней в суровые дни гитлеровской блокады. Сегодня о тех страшных и героических событиях напоминают лишь несколько памятников: паровоз, работавший на «Дороге жизни» и музей «Дорога жизни» в поселке Осиновец, в 15 минутах от станции Ладожское озеро.

Тысячи горожан едут отдыхать на пляжи Курортного района – здесь есть все, что нужно… кроме чистой воды. За свежим ветром и чистой водой надо ехать на Ладожское озеро.

Природа позаботилась о том, чтобы на берегах Ладоги не было однообразия: ожерелья островов, россыпи валунов, гранитные скалы, скалистые гряды, песчаные отмели и заросшие соснами дюны. И полно рыбы!

В поселке Ладожское озеро дорога идет прямо к пляжу. Спуститься к нему нужно с небольшой горки по песку. На вершине холма росли высокие сосны. Вечером место выглядит очень романтично.Днем, особенно в выходные, здесь очень много людей. Вход в воду – небольшие камни – далее песок.

Этот пляж заканчивается контрольно-пропускным пунктом. Далее территория закрывается военными. Но попасть туда можно. Вам просто нужно идти дальше по направлению к поезду, рельсы скоро превратятся в живописную лесную тропу. Через 400 метров нужно повернуть направо и после КПП выйти на асфальтовую дорогу по Ладоге. По обеим сторонам дороги знаки «Стоп! Стреляют! Проезд запрещен!». Но отдыхающим эти приметы совершенно не мешают.

Между тем ваш взор открывается на живописный пляж и сосновый лес, который находится между пляжем и дорогой. В будние дни здесь почти никого нет, в выходные гораздо меньше людей, чем на известных пляжах. В основном это любители активного отдыха. Иногда со стороны Морье сюда приезжают любители шумных вечеринок на машинах, но происходит это, как правило, по выходным. А в будние дни вы можете в одиночестве наслаждаться волнами, ветром, чайками, облаками, восходами и закатами.

Говорят, что в Ладоге в июле не купаются, а в августе не купаются. Неправда …

Вода, правда, прохладная, но для такого большого озера это естественно.

Когда заходишь в воду, под ногами песок, на дне ила нет, камней тоже нет. Есть небольшие волны, на них можно качаться. Здесь неглубоко, поэтому можно увидеть много супружеских пар с младенцами, которые живут здесь неделями.

Когда вам надоест купаться и загорать и вы захотите исследовать окрестности, вы можете пройти вдоль озера по асфальтированной дороге в сторону поселка Море.Прогулка займет около часа. Несмотря на то, что в последнее время в это довольно дикое место приезжает все больше отдыхающих, лес полон клубники, черники и грибов. Ворота воинской части распахнуты настежь прямо со стороны Моря. А прямо за воротами стоит старая церковь.

Для любителей длительных пеших прогулок прекрасная возможность дойти до станции Борисова Грива. Идти нужно по живописному берегу реки, в одном месте грунтовая дорога будет пересекаться с асфальтовой дорогой, которая приведет вас к Борисовой Гриве (около 12 км).

Полезно будет прочитать:

Кратко о происхождении Ладожского озера. Чудесные места России

Одно из красивейших мест России, озеро Озеро, расположено на границе Карелии и Ленинградской области. Купола церквей на островах, отраженные в голубой струе воды; Вековые сосны, стройные мачты, ищущие в бескрайнем небе; Замшевые валуны, наложенные на берег; Волны, разбиваясь о скалы, притягивают взгляд, делая палог привлекательным для туристов.

Озеро Озеро находится в 70 км от Санкт-Петербурга. Популярные места: Lake Lake Beach, Lake Lake Resorts и Морозова.

Вот несколько способов добраться до цели:

- Автобус или маршрутное такси. Пляж находится в пешей доступности от остановок «Поселок Придожский» или «Синявская птицефабрика», по маршруту «Станция метро« Улица Дыбриенко »- Селок Придожский». Время в пути составит полтора часа.

- Электропоезд Отправление с финского и балтийского вокзалов.Следуйте до конечной остановки «Деревня Ладожское озеро». Затем, не переходя железнодорожные пути, необходимо спуститься с платформы вниз и по тропинке выйти на дорогу, повернуть направо и пройти по ней к озеру. Расстояние около 5 км. Главная достопримечательность – мемориал «Разорванное кольцо».

- Автомобиль. Поездка на автомобиле сделает поездку увлекательной, а выбор мест для отдыха более обширен. На пути много объектов, достойных внимания. Расстояния и время, затрачиваемые на ее преодоление, зависят от желания и возможностей путешественника.

Ниже приведены некоторые из маршрутов:

Происхождение Ладожского озера и его имя

Озеро Озеро образовалось под влиянием движения ледников и тектонических изменений земной коры. Озеро Нево, под названием оно впервые упоминается в документах XII века. Некоторые скандинавские документы свидетельствуют о существовании водоема альдог, что означает «открытое пространство, покрытое водой».

На сегодняшний день ученые не пришли к единому мнению о происхождении названия и предлагают две версии:

- По немецкой версии – Первое название озеро получило от скандинавского «Алдауга» или «Алдауга». Старый пруд.Подтверждением тому служит название реки Ладога или Лудога в современном варианте, в отличие от слова «Нева» или «новая» по некоторым немецким нашиям.

- По мнению приверженцев финско-скандинавского происхождения , Первое название получила река, название одного из притоков, впадающих в реку Волхов – «алоде-йоги» или «нижняя река». Поселение, образовавшееся на ее берегу, получило скандинавское название Альдейгья, которое со временем преобразовалось в древнерусский вариант – город Ладога.Озеро, на берегу которого оно расположено, стало Ладожским.

Изучение и освоение озера Озеро

Купцы, заинтересованные в доставке товаров из Новгорода в город Поволжья, стали его первыми исследователями. Ладожские рукописные открытки появились в XVI веке. В начале XVII века была нарисована первая карта и сам водоем, где схематично отображены его границы и направление морского тракта.

Отныне, до образования СССР, годы изучения Ладожского озера шли невысокими темпами.В XVII-XIX вв. Работали всего две экспедиции. На основе полученных данных созданы современные карты с привязкой к широте и долготе.

В тридцатые годы ХХ века Ладожское озеро. По его результатам формируется набор карт, как всего водохранилища, так и отдельных заливов в крупном масштабе. После войны Балтийская гидрографическая экспедиция продолжилась. В ходе курса, который с помощью современного навигационного и радиолокационного оборудования корректировались существующие локации. В настоящее время исследования озера продолжаются.

История Ладожского озера

Формирование Ладожского озера началось более 14 тысяч лет назад с началом отступления Валдайского ледника. Интенсивное таяние льда со временем привело к появлению самостоятельного водоема. С повышением уровня мирового океана Ладога стала частью Балтийского ледяного озера.

Четыре тысячелетия, с освобождением ото льда Карельского перешейка и центральной части Швеции, образованием на их территории проливов, уровень Балтийского озера резко снизился.С этого момента более тысячи лет озеро Озеро оставалось самостоятельным водоемом.

Последовало следующее объединение бассейнов двух озер, вызванное подъемом уровня якорного озера. С образованием реки Дана около 9000 лет назад возник последний рукав Ладожского озера. Формирование его бассейна продолжалось семь тысяч лет и закончилось образованием русла Невы около двух тысяч лет назад.

Физико-географические характеристики Ладожского озера

Озеро Озеро расположено на северо-западе европейской части России и хранит один из крупнейших запасов пресной воды в Европе – 838 тысяч кубометров.м.

Географические объекты