Стихотворения И.С. Тургенева в прозе. Нравственность и человеческие взаимоотношения. Сочинение по литературе

Стихотворения в прозе, созданные Иваном Сергеевичем Тургеневым на склоне лет, очень лиричны и трогают струны души каждого читателя. Это камерные, лаконичные прозаические вещи, в которых автор философствует на актуальные для него темы. Стихотворения в прозе — это не стихи в их обычном понимании, а ритмическая проза. Но они так лиричны, так звучны и мелодичны, что при чтении воспринимаются именно как стихотворные произведения. Здесь талант Ивана Сергеевича блеснул новыми гранями. Большинство этих лирических стихотворений, написанных изящным слогом, отличается романтичностью, выразительными пейзажными зарисовками в реалистической или романтической манере. Нередко в них присутствует фантастический колорит.

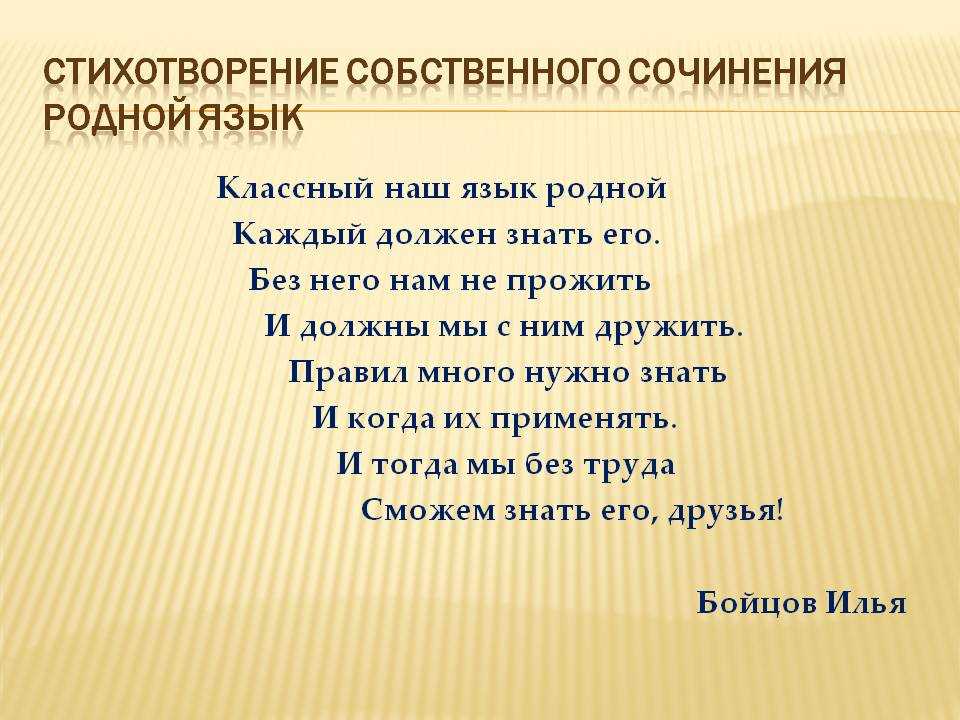

Самое известное из тургеневских стихотворений в прозе — стихотворение «Русский язык», вошедшее во все учебники литературы, своего рода патриотическая миниатюра, где Тургенев призывает беречь наш родной язык и ценить его за красоту, за мелодичность, за литературные произведения, написанные на нем. Темами философских размышлений Тургенева стали размышления о родине (постоянная доминанта творчества писателя), лучшие черты русского народа — его сердечность, отзывчивость и сочувствие ближним, нравственное превосходство простого русского мужика над представителями господствующих классов. Сатирическим пафосом наполнены стихотворения, в которых Тургенев пишет о человеческих пороках: стяжательстве, клеветничестве, корыстолюбии, эгоизме, жадности, злобе.

Темами философских размышлений Тургенева стали размышления о родине (постоянная доминанта творчества писателя), лучшие черты русского народа — его сердечность, отзывчивость и сочувствие ближним, нравственное превосходство простого русского мужика над представителями господствующих классов. Сатирическим пафосом наполнены стихотворения, в которых Тургенев пишет о человеческих пороках: стяжательстве, клеветничестве, корыстолюбии, эгоизме, жадности, злобе.

Цикл стихотворений в прозе вместил в себя множество жанров, например, есть у Тургенева и сон, видение, и миниатюрный рассказ, диалог, монолог, и легенда, элегия, послание, сатира, и даже некролог. Все эти стихотворения говорят о виртуозности и гениальном мастерстве писателя. Нередко в основе написанных стихотворений в прозе лежали реальные факты. Некоторые стихотворения проникнуты грустными раздумьями, но писатель верит в торжество человечности, и у Ивана Сергеевича есть и оптимистические стихотворения.

Подробнее рассмотрим — «Близнецы» и «Два богача». В первом из них автор рассказывает о потрясшем его зрелище. Он видел, как ссорились два абсолютно похожих друг на друга человека:

В первом из них автор рассказывает о потрясшем его зрелище. Он видел, как ссорились два абсолютно похожих друг на друга человека:

Как две капли воды походили они друг на друга всем: чертами лица, их выражением, цветом волос, ростом, складом тела и ненавидели друг друга непримиримо.

Но не только внешностью были похожи близнецы, а ненавистью, исходящей от них:

Они одинаково корчились от ярости. Одинаково пылали близко друг на дружку надвинутые, до странности схожие лица; одинаково сверкали и грозились схожие глаза; те же самые бранные слова, произнесенные одинаковым голосом, вырывались из одинаково искривленных губ.

В ужасе смотря на это зрелище, автор не выдерживает и подводит одного из спорящих к зеркалу, показывая ему всю отвратительность его поведения. Он просит спорящего браниться перед зеркалом с самим собой, потому что его ссора с братом-близнецом ничуть от этого не отличается, это тот же спор с самим собой, выступление против себя. Но в ссоре с зеркалом писатель видит меньше жуткого, чем в ссоре двух родных людей, пышущих эгоизмом и злобой.

Но в ссоре с зеркалом писатель видит меньше жуткого, чем в ссоре двух родных людей, пышущих эгоизмом и злобой.

Бранись уж лучше тут, перед этим зеркалом… Для тебя не будет никакой разницы… но мне-то не так будет жутко.

Стихотворение «Два богача», наполнено общечеловеческим пафосом. Писатель сравнивает Ротшильда и простого крестьянина, называя из обоих богачами. Один богат своим состоянием, и известен своими пожертвованиями в пользу нуждающихся. Другой же богат тем, что и при своей бедности может дать стол, приют и любовь сироте. «Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых, — я хвалю и умиляюсь», рассказывает нам автор о своих раздумьях. Но когда он говорит о главе бедной крестьянской семьи, принявшем решение взять «сироту-племянницу в свой разоренный домишко», то делает вывод: «Далеко Ротшильду до этого мужика!». Лишнюю копейку отдавать просто, а последнюю — очень трудно, поэтому решение мужика гораздо великодушнее постоянных пожертвований богача-миллионера. На слова своей жены, что надо взять девочку-сироту к себе, пусть даже им не будет хватать денег на соль, крестьянин отвечает, что похлебку можно съесть и несоленую. И на весах беспристрастного судьи-писателя это решение перевешивает благодеяния Ротшильда.

На слова своей жены, что надо взять девочку-сироту к себе, пусть даже им не будет хватать денег на соль, крестьянин отвечает, что похлебку можно съесть и несоленую. И на весах беспристрастного судьи-писателя это решение перевешивает благодеяния Ротшильда.

И поныне тургеневские стихотворения в прозе остаются образцом мастерского владения русским слогом и нравственной философией писателя. Писатель волнует нас не только красотой, но и совестью своего таланта. Простота стихотворений при их глубине и философичности привлекает читателя. Тургенев своими стихотворениями в прозе обогатил русскую литературу новыми изобразительными средствами, в этом жанре его последователями стали такие мастера художественного слова, как И.А. Бунин, В.Г. Короленко и др.

Такой страницы нет – Ошибка 404

К сожалению, страницы, которую вы ищете, нет на нашем сервере. Возможно она была удалена или перемещена. Вы можете воспользоваться поиском по сайту или начать c главной страницы. | Новости сайта Новый 2017 Год! 31.12.16 Стихи с Новым Годом 29.12.15 Красивые стихи с днем рождения 24.04.15 Все новости Свежие произведения Мне нужно то счастье Раиса Андриянова, 31.08.21 Питер и дожди Андрей Бонди, 30.08.21 В “Кисловодск”? В_Странник, 29.08.21 vgm, 20.08.21 Между летом и осенью Лакрим, 19.08.21 История двух преступлений. Глава первая. Начало семейной жизни Хасанов Васил Калмакматович, 08.08.21 Ходовой товар Владимир Котиков, 06. Эхо Людмила Максимчук, 26.06.21 Синевы озерцо глоточками выпили тучи vgm, 12.06.21 Парадоксов парадокс Huseyn Qurbanov, 27.05.21 Все произведения Озвученные произведения Теплая зима, в холодной комнате dara, 03.02.13 Художник на войне Людмила Ураева, 15.06.15 Не бываетъ пророка въ своемъ Отечестве Людмила Ураева, 15.06.15 Причуда осени Людмила Ураева, 29.10.14 Набор Чернокнижник, 08.06.15 Мираж Борис Шапиро, 02.03.15 Капли дождя Лакрим, 02.03.15 Хорошему знакомому Андрей Бонди, 01.03.15 Ураган и Нежноглазка Владимир Солярис, 28. Пробуждение души В_Странник, 27.02.15 Все озвученные произведения Случайные произведения noperapon, 28.10.08 Имя счастья… Ольга Поволоцкая, 31.10.09 Банный ловелас Владимир Котиков, 19.01.12 Жара испытывает нас Андрей Бонди, 26.06.22 На Гомельской трассе Юрий Арестов, 09.12.12 Странница Андрей Бонди, 08.03.20 Блюз саксофона Андрей Бонди, 19.08.22 Без названия Darking_Solveig, 24.12.09 Ты же сильная Мария, 10.01.13 Пробуждение любви В_Странник, 26.04.13 Все произведения |

Эссе о стихотворении в прозе Чарльза Симика

Эссе о стихотворении в прозе Чарльза Симика

Очерк поэмы в прозе Чарльза Симика

31 января 2020 г. Симик Чарльз

Симик Чарльз Я благодарен Питеру Джонсону за то, что он привлек мое внимание к блестящему, неопубликованному «Эссе о стихотворении в прозе» Чарльза Симика. Хотя Симик написал это эссе десять лет назад, через двадцать один год после того, как получил Пулитцеровскую премию за книгу стихов в прозе под названием «Мир не кончается», сегодня оно читается так же свежо, как и в 2010 году. с поучительным комментарием к аномальной «форме» стихотворения в прозе, а также с небольшим количеством личной истории, стоящей за его первым импульсом писать стихи в прозе в 1958, который, как он вспоминает, имел отношение к «нерву». «Ты просто действуешь на нервах», — вспоминает он слова Фрэнка О’Хара. «Если кто-то гонится за вами по улице с ножом, просто бегите». Так он и поступил, обнаружив новую парадоксальную музу с двойным паспортом для путешествий по гибридной территории, которую мастер прозаического поэта Рассел Эдсон назвал просто «поэтическим разумом».

–Chard DeNiord

Эссе о поэме в прозе Чарльза Симика,

прочитано 1 июня 2010 г. на Фестивале поэзии в Роттердаме

3

. . . чугунный самолет, который действительно может летать, главным образом потому, что его пилоту все равно, летает он или нет»

— Рассел Эдсон правильно объяснить, что это такое. Привычные определения просто утверждают, что это поэзия, написанная прозой, и на этом останавливаются. Для многих читателей такая концепция является не просто абсурдом, а богохульством против всего, что они любят в поэзии. У свободного стиха, конечно, еще есть свои противники, но никто в здравом уме не стал бы утверждать, что вся настоящая поэзия должна придерживаться схемы рифмовки или правильного размера.

Я знал многих своих современников, писавших стихи в прозе, и мне нравилось то, что они писали, но для меня поэзия всегда была связана с формой и борьбой за то, чтобы слова помещались в строку или строфу. Мои записные книжки полны отрывков стихов, бесконечно исправленных и часто вычеркнутых. Они также содержали в годы, предшествовавшие публикации этой книги, другие виды письма, которые выглядели как фрагменты повествования, а также идеи для стихов, состоящих из отдельных фраз и образов, связанных вместе.

Они также содержали в годы, предшествовавшие публикации этой книги, другие виды письма, которые выглядели как фрагменты повествования, а также идеи для стихов, состоящих из отдельных фраз и образов, связанных вместе.

У меня есть привычка время от времени просматривать старые блокноты и проверять, можно ли спасти какой-нибудь из оставленных мной черновиков. Впрочем, я никогда не обращал внимания на эти другие вещи, пока летом 1988 года мне не достался в наследство от сына компьютер, и я решил научиться им пользоваться, а при этом хранить свои стихи на дисках. Однажды, от нечего делать, и так как мне вдруг понравилось, как они звучат, я прочитал и скопировал несколько из этих коротких отрывков прозы. К тому времени, когда я просмотрел дюжину тетрадей, у меня было около ста двадцати листов, большинство из которых не превышало нескольких коротких абзацев. Тем не менее, я начинаю думать, что у меня может быть там книга. Повозившись с ними несколько месяцев и сократив рукопись до шестидесяти восьми частей, я показал ее моему редактору, который, к моему удивлению, предложил ее опубликовать.

Как только я вновь ознакомился с этими произведениями, я начал вспоминать обстоятельства, при которых они были написаны. Несколько слов, фраз или образов привели меня в восторг, и я быстро записал все, что пришло мне в голову. Как сказал Фрэнк О’Хара: «Вы просто действуете на нервы. Если кто-то гонится за тобой по улице с ножом, просто беги». Например, один из самых старых датируется 19 годом.58, когда я жил в меблированных комнатах в Гринвич-Виллидж и однажды ночью услышал, как кто-то бормочет у моей двери: «Наш гусь готов». Еще одно из этих «стихотворений» было реакцией на просьбу издателя написать небольшие воспоминания о моем детстве.

Меня украли цыгане. Мои родители украли меня обратно. Потом меня снова украли цыгане. Это продолжалось некоторое время. В одну минуту я был в трейлере, посасывая темный сосок моей молодой мамы, в следующую я сидел за длинным обеденным столом и ел свой завтрак серебряной ложкой.

Это был первый день весны. Один из моих отцов пел в ванной; другой рисовал живого воробья в цвета тропической птицы.

Самое сложное для поэта – освободиться от привычного взгляда на мир и найти способы удивить себя. Вот что мне понравилось в этих произведениях. Они казались легкими и, как и все стихотворения в прозе, пришли, как однажды сказал Джеймс Тейт, в «обманчиво простой упаковке: абзаце». Они были непреднамеренными, и все же они могли стоять в одиночку и даже имели собственную сумасшедшую логику.

Конечно, мне было весело. Все поэты проделывают фокусы. В поэзии в прозе вытаскивание кроликов из шляпы — один из первичных импульсов. Это нужно делать спонтанно и небрежно, скрывая искусство и создавая впечатление, что пишешь без усилий и почти без раздумий — то, что Кастильоне в своей «Книге придворных » шестнадцатого века назвал sprezzatura . Таким образом, поэзию в прозе можно рассматривать как лекарство от всякого недуга жеманства.

Когда я обдумал эти свои части, я понял, что они не беспрецедентны. Я был хорошо знаком с толстой международной антологией, Поэма в прозе , которую мой покойный друг Майкл Бенедикт отредактировал и опубликовал еще в 1976 году. Начиная с Алоизиуса Бертрана, читатель этой книги встретил шестьдесят девять других практиков этого искусства со всех концов света. В дополнение к известным именам, таким как Бодлер, Лотреамон, Рембо, Жакоб, Мишо, Понж, были менее известные имена, такие как Куннерт, Кортасар и Бьёрлинг, а также совершенно неизвестные, такие как Хармс, Арреола, Хагивара и многие другие. Во введении к антологии Бенедикт не пытался объяснить эти различия или даже попытаться дать расширенное определение, предсказуемо заявив, что поэзия в прозе – это жанр поэзии, написанной в прозе, характеризующийся интенсивным использованием практически всех приемов поэзии. кроме разрыва строки.

Во введении к антологии Бенедикт не пытался объяснить эти различия или даже попытаться дать расширенное определение, предсказуемо заявив, что поэзия в прозе – это жанр поэзии, написанной в прозе, характеризующийся интенсивным использованием практически всех приемов поэзии. кроме разрыва строки.

Я бы подчеркнул подрывной характер поэзии в прозе. Для меня это своего рода письмо, призванное доказать, что есть поэзия за пределами стиха и его правил. Чаще всего он имеет неформальный, игривый вид, как быстрые, незаконченные карикатуры, оставленные на салфетках в кафе. Поэзия в прозе зависит от столкновения двух импульсов, к поэзии и к прозе, и она может иметь либо тихий медитативный вид, либо ощущаться как представление в цирке с тремя аренами. Он хорошо разбирается в поэзии прошлого, но плюет на стихи, которые слишком своевольны и слишком сознательно значимы. Он издевается над поэзией, обращая внимание на глупость ее серьезности. Здесь, в Соединенных Штатах, поэты с благоговением говорят о подлинном опыте и пишут стихи о том, как их папы брали их на рыбалку, когда они были маленькими, рассказывая читателю даже название реки и тип машины, на которой они ездили в тот день, чтобы это озвучивалось. более правдоподобно то, что хочется стихов, в которых воображение дает волю и где трагедию и комедию можно перетасовать, как если бы они принадлежали одной колоде карт.

более правдоподобно то, что хочется стихов, в которых воображение дает волю и где трагедию и комедию можно перетасовать, как если бы они принадлежали одной колоде карт.

В антологии «Введение в стихотворение в прозе », опубликованной в США в 2009 году, редакторы Брайан Клементс и Джейми Данхэм попытались классифицировать различные виды существующих стихотворений в прозе. Некоторые из двадцати четырех типов, которые они обсуждают и приводят примеры, более убедительны, чем другие. Конечно, часто отмечалось использование анекдота, басни, автобиографии, расширенной метафоры, притчи, описания неодушевленных предметов, дневниковых записей, списков и диалогов, но, как указывал Мишель Дельвиль, часто стихотворение может с самого начала указывать на жанр. только для того, чтобы сбросить свой облик и стать чем-то совершенно другим к концу. Он также задается вопросом, может ли быть столько видов стихов в прозе, сколько практикующих. Я согласен. Как бы вы описали жанр, провозглашающий полную словесную свободу и любое обобщение, сделанное в отношении которого, как правило, противоречит стихотворению, не имеющему ни одного из только что выделенных вами свойств? Как писал Рассел Эдсон: «Если законченное стихотворение в прозе является важным литературным произведением, оно совершенно не связано с написанием». Что заставляет нас так любить его, говорит он в другом месте, так это его неуклюжесть, отсутствие ожиданий или честолюбия.

Что заставляет нас так любить его, говорит он в другом месте, так это его неуклюжесть, отсутствие ожиданий или честолюбия.

Номер синей тетради 10

Жил-был рыжеволосый человек, у которого не было ни глаз, ни ушей. Волос у него тоже не было, поэтому рыжеволосым его называли лишь в манере говорить.

Он не мог говорить, потому что у него не было рта. Носа у него тоже не было.

У него не было ни рук, ни ног. Не было у него и желудка, и не было у него спины, и не было у него позвоночника, и не было у него и других внутренностей. У него ничего не было. Так что трудно понять

, о котором мы говорим.

Так что нам лучше не говорить о нем больше.

(перевод Джорджа Гибиана)

Старый русский авангардный сказочник и драматург Даниил Хармс, скорее всего, не считал это свое произведение стихотворением. Естественно, одним из главных побуждений при написании такого произведения является избавление от всяких ярлыков. Дэвид Леман, редактор журнала « Great American Prose Poems » (2003 г. ), даже утверждает, что некоторые произведения, которые он включает в антологию, могут быть как поэзией, так и короткой прозой. Тем не менее, остается вопрос: что делает его поэзией? Или, точнее, что заставило меня поверить, что фрагменты, которые я нашел в своих блокнотах, действительно могут быть стихами?

), даже утверждает, что некоторые произведения, которые он включает в антологию, могут быть как поэзией, так и короткой прозой. Тем не менее, остается вопрос: что делает его поэзией? Или, точнее, что заставило меня поверить, что фрагменты, которые я нашел в своих блокнотах, действительно могут быть стихами?

Ответ кроется в противоречии, о котором я уже упоминал. Поэзия в прозе — чудовищное дитя двух несовместимых импульсов, один из которых хочет рассказать историю, а другой, столь же мощный, хочет заморозить образ или часть языка для нашего пристального внимания. В прозе предложение следует за предложением, пока они не выскажутся. Поэзия, напротив, вертится на месте. В тот момент, когда мы подходим к концу стихотворения, мы хотим вернуться к началу и перечитать его, подозревая там больше, чем кажется на первый взгляд. Стихотворения в прозе призывают нас к воображению, чтобы установить связь между, казалось бы, разрозненными фрагментами языка, как знает каждый, кто когда-либо читал одно из этих малопонятных, всегда оригинальных и часто незабываемых произведений. Они выглядят как проза и действуют как стихи, потому что, несмотря ни на что, они превращаются в ловушки для мух для нашего воображения.

Они выглядят как проза и действуют как стихи, потому что, несмотря ни на что, они превращаются в ловушки для мух для нашего воображения.

«Синяя тетрадь номер 10» была впервые опубликована в Benedikt, M. The Prose Poem: An International Anthology , Dell, New York, 1976.

Чарда ДеНиорда, написанного по случаю публикации в Harvard Review тематического выпуска о мистере Симике, в котором появилось эссе Чарда «Тот, кто помнит свою обувь». Стихотворение также появляется в его книге «Ночное кошение » в 2005 году, а также в журнале ForPoetry.

Ужин с Чарли

я перенесен, как вы, Mad Tom, на линии Ants;

Я вижу их промышленность, и они гиганты.

Дерек Уолкотт

Мы в Белом отеле.

Я беру вилку

прямо из ада

и приколоть мой стейк.

Разрежь его моим ножом.

«Отец духовник…

Язык совсем один».

Чарли делает то же самое

со своей уткой.

Мы кормим друг друга

, чтобы практиковаться для небес.

Красный муравей появляется

на столе перед нами.

Мы наблюдаем, как он взбирается на дюну

по салфетке, пересекает

пустыню по скатерти.

«Высоко желтый цвет моего сердца»,

говорит Чарли, цитируя Эмиля Румера.

«Мне пришлось искать его

в юности в Нью-Йорке.

Этот «скромный» гаитянин

, который поднял меня.

Этот одинокий муравей

на столе Америки».

Соколиный официант замечает

муравья через комнату

и спускается на него

с молчаливым дворецким.

«Прошу прощения за вторжение.

Где-то

должно быть гнездо, ускользнувшее от нашего истребителя.

«Мы болели за него, — говорит

Чарли, — чтобы на этот раз стать

, как Лоуренс Аравийский».

Красивая женщина снимает

пальто и входит в комнату

с уродливым мужчиной.

«Хочешь десерт?» Я спрашиваю.

«Не могу выбрать между крем-брюле

и шоколадным муссом».

Чарли какое-то время молчит,

глядя в пространство

сквозь тень очков.

«Я выпью еще вина

, и все», — говорит Чарли.

«Каберне Совиньон».

В зале сквозняк

дует в комнату

и шевелится подол

красивой женщины.

Муравей возвращается

с крошкой на плече

и синяком на голове.

Мы прикрываем его.

Чарли ерзает на своем стуле

с улыбкой, обрезанной по углам

.

«Мы на том муравье», — говорит он.

«Он наш Атлас, несущий нас

в мир».

Желающие могут найти биографическую информацию о Чарльзе Симике здесь

Chard deNiord — поэт-лауреат Вермонта и автор шести сборников стихов, последний из которых — Interstate (издательство Питтсбургского университета, 2015 г. ) и «Двойная правда » (издательство Питтсбургского университета, 2011 г.). ДеНиорд — профессор английского языка и писательского мастерства в Провиденс-колледже, где он преподает с 1998 года, и попечитель Фонда Рут Стоун. Он живет в Вестминстер-Уэст, штат Вермонт, со своей женой Лиз.

) и «Двойная правда » (издательство Питтсбургского университета, 2011 г.). ДеНиорд — профессор английского языка и писательского мастерства в Провиденс-колледже, где он преподает с 1998 года, и попечитель Фонда Рут Стоун. Он живет в Вестминстер-Уэст, штат Вермонт, со своей женой Лиз.

Философия композиции Эдгара Аллана По

Чарльз Диккенс в лежащей сейчас передо мной записке, ссылаясь на исследование, которое я однажды провел по поводу механизма «Барнеби Раджа», говорит: «Кстати, вы знаете, что Годвин написал своего «Калеба Уильямса» задом наперед? Сначала он вовлек своего героя в паутину трудностей, составляя второй том, а затем, для первого, набросал на него какой-то способ объяснения того, что было сделано».

Я не думаю, что это точный способ действий Годвина — да и то, что он сам признает, не совсем соответствует идее мистера Диккенса, — но автор «Калеба Уильямса» был слишком хорошим художником, чтобы воспринять преимущество, вытекающее хотя бы из похожего процесса. Нет ничего более ясного, чем то, что каждый сюжет, достойный названия, должен быть разработан до его развязки, прежде чем что-либо предпринимать пером. Только постоянно имея в виду развязку, мы можем придать сюжету необходимую атмосферу следствия или причинности, заставив события и особенно тон во всех точках способствовать развитию намерения.

Нет ничего более ясного, чем то, что каждый сюжет, достойный названия, должен быть разработан до его развязки, прежде чем что-либо предпринимать пером. Только постоянно имея в виду развязку, мы можем придать сюжету необходимую атмосферу следствия или причинности, заставив события и особенно тон во всех точках способствовать развитию намерения.

Я думаю, что в обычном способе построения истории есть радикальная ошибка. Либо история дает тезис, либо он подсказан происшествием дня, либо, в лучшем случае, автор берется за работу, комбинируя поразительные события, чтобы они легли в основу его повествования, — намереваясь, как правило, заполнить с описанием, диалогом или авторским комментарием, какие бы щели в фактах или действиях ни проявлялись от страницы к странице.

Я предпочитаю начинать с рассмотрения эффекта. Всегда имея в виду оригинальность — ибо лжет себе тот, кто осмеливается обойтись без столь очевидного и столь легко достижимого источника интереса, — я прежде всего говорю себе: «О бесчисленных следствиях или впечатлениях, которые сердце, интеллект или (в более общем смысле) душа восприимчивы, что мне выбрать в данном случае?» Выбрав роман, во-первых, а во-вторых, яркое воздействие, я рассматриваю, может ли он быть лучше всего произведен с помощью события или тона — будь то обычные события и своеобразный тон, или наоборот, или своеобразие как события, так и тона — после этого осматриваюсь. меня (или, скорее, внутри) для таких комбинаций событий или тонов, которые лучше всего помогут мне в построении эффекта.

меня (или, скорее, внутри) для таких комбинаций событий или тонов, которые лучше всего помогут мне в построении эффекта.

Я часто думал о том, насколько интересной может быть журнальная статья, написанная любым автором, который, то есть умеющий, шаг за шагом детализирует процессы, посредством которых любое из его сочинений достигает своей конечной точки завершения. Почему такая бумага никогда не была представлена миру, я очень затрудняюсь сказать, но, возможно, авторское тщеславие имело больше отношения к упущению, чем какая-либо другая причина. Большинство писателей, в особенности поэты, предпочитают, чтобы все понимали, что они сочиняют в каком-то исступленном исступлении — экстатической интуиции, — и даже содрогались бы, если бы позволили публике заглянуть за кулисы, на сложные и неустойчивые грубости мысли — на истинные цели, схваченные лишь в последний момент, — бесчисленные проблески идей, которые не достигли зрелости полного зрения, — полностью созревшие фантазии, отброшенные в отчаянии как неуправляемые, — осторожные отборы и отклонения, болезненные стирания и интерполяций — словом, на колесах и шестернях — приспособлениях для смены сцены — стремянках и ловушках для демонов — петушиных перьях, красной краске и черных пятнах, которые в девяноста девяти случаях из сто, составляют свойства литературного histrio.

Я знаю, с другой стороны, что случай далеко не обычный, когда автор вообще в состоянии проследить шаги, которыми были достигнуты его выводы. В общем, внушения, возникшие беспорядочно, преследуются и забываются аналогичным образом.

Что касается меня, то я не сочувствую упоминаемому отвращению и в любое время не испытываю ни малейшего затруднения с тем, чтобы вспомнить поступательные шаги любого из моих сочинений, и, поскольку интерес к анализу или реконструкции, то, что я считал желанием, совершенно не зависит от какого-либо реального или воображаемого интереса к анализируемому предмету, то с моей стороны не будет считаться нарушением приличия показать modus operandi, которым была поставлена какая-либо из моих собственных работ. вместе. Я выбираю «Ворона» как наиболее широко известную. Мой замысел состоит в том, чтобы сделать очевидным, что ни одна точка в его составе не может быть отнесена ни к случайности, ни к интуиции, что работа продвигалась шаг за шагом до своего завершения с точностью и твердостью математической задачи.

Отбросим, как не относящееся к поэме per se, обстоятельство — или, скажем, необходимость, — которое, во-первых, породило намерение сочинить поэму, которая должна была бы удовлетворить одновременно и народный, и критический вкус. .

Итак, мы начинаем с этого намерения.

Первоначальным соображением была протяженность. Если какое-либо литературное произведение слишком длинное, чтобы его можно было прочитать за один присест, мы должны довольствоваться отказом от чрезвычайно важного эффекта, получаемого от единства впечатления, ибо, если требуются два сеанса, вмешиваются мирские дела и все, что подобно тотальности. тотчас уничтожается. Но так как ceteris paribus , ни один поэт не может позволить себе отказаться от чего-либо, что может способствовать его замыслу, но еще предстоит увидеть, есть ли в какой-то степени какое-либо преимущество, чтобы уравновесить потерю единства, которая сопутствует этому. Здесь я говорю нет, сразу. То, что мы называем длинной поэмой, на самом деле представляет собой просто последовательность кратких стихотворений, то есть кратких поэтических эффектов. Нет нужды доказывать, что стихотворение таково лишь постольку, поскольку оно сильно волнует, возвышая душу; и все сильные возбуждения, в силу психологической необходимости, кратки. По этой причине, по крайней мере, половина из «Потерянный рай» по существу является прозой — последовательностью поэтических волнений, неизбежно чередующихся с соответствующими депрессиями — все это лишено из-за чрезвычайной длины чрезвычайно важного художественного элемента, тотальности или единства эффекта.

Нет нужды доказывать, что стихотворение таково лишь постольку, поскольку оно сильно волнует, возвышая душу; и все сильные возбуждения, в силу психологической необходимости, кратки. По этой причине, по крайней мере, половина из «Потерянный рай» по существу является прозой — последовательностью поэтических волнений, неизбежно чередующихся с соответствующими депрессиями — все это лишено из-за чрезвычайной длины чрезвычайно важного художественного элемента, тотальности или единства эффекта.

Таким образом, представляется очевидным, что существует четкое ограничение длины всех произведений литературного искусства — ограничение в один сеанс — и что, хотя в некоторых классах прозаических сочинений, таких как Робинзон Крузо (не требуя единства), этот предел может быть выгодно перейден, но никогда не может быть перейден надлежащим образом в стихотворении. В этих пределах размер стихотворения можно поставить в математическое отношение к его достоинству, другими словами, к волнению или возвышению, опять же, другими словами, к степени истинного поэтического воздействия, которое оно способно вызвать. ; ибо ясно, что краткость должна быть прямо пропорциональна интенсивности предполагаемого эффекта — при том условии, что определенная степень продолжительности абсолютно необходима для производства любого эффекта вообще.

; ибо ясно, что краткость должна быть прямо пропорциональна интенсивности предполагаемого эффекта — при том условии, что определенная степень продолжительности абсолютно необходима для производства любого эффекта вообще.

Принимая во внимание эти соображения, а также ту степень возбуждения, которую я считал не выше популярного, но и не ниже критического вкуса, я сразу же достиг того размера, который, по моему мнению, был надлежащей продолжительностью для задуманного мною стихотворения, — длиной около одного часа. сто строк. На самом деле это сто восемь.

Моя следующая мысль касалась выбора впечатления или эффекта, который должен быть передан: и здесь я также могу заметить, что на протяжении всей конструкции я неуклонно придерживался замысла сделать работу общепризнанной. Я был бы слишком далеко отвлечен от моей непосредственной темы, если бы доказывал то, на чем неоднократно настаивал и что вместе с поэтическим не нуждается ни в малейшей необходимости в доказательстве, — я имею в виду то, что Красота есть единственная законная сфера поэмы. Несколько слов, однако, для разъяснения моего истинного смысла, который некоторые из моих друзей выказали склонность исказить. Наслаждение, которое одновременно и самое сильное, и самое возвышенное, и самое чистое, я полагаю, можно найти в созерцании прекрасного. Действительно, когда люди говорят о Красоте, они имеют в виду именно не качество, как предполагается, а действие, — короче говоря, они имеют в виду как раз то сильное и чистое возвышение души — не ума или сердца — которое я прокомментировал и которое переживается вследствие созерцания «прекрасного». Теперь я определяю Красоту как область поэмы только потому, что очевидное правило Искусства состоит в том, что следствия должны проистекать из непосредственных причин, что объекты должны достигаться с помощью средств, наиболее подходящих для их достижения, достаточно слаб, чтобы отрицать, что особая возвышенность, о которой идет речь, легче всего достигается в стихотворении. Объективная Истина, или удовлетворение ума, и объектная Страсть, или возбуждение сердца, хотя и достижимы до известной степени в поэзии, гораздо легче достижимы в прозе.

Несколько слов, однако, для разъяснения моего истинного смысла, который некоторые из моих друзей выказали склонность исказить. Наслаждение, которое одновременно и самое сильное, и самое возвышенное, и самое чистое, я полагаю, можно найти в созерцании прекрасного. Действительно, когда люди говорят о Красоте, они имеют в виду именно не качество, как предполагается, а действие, — короче говоря, они имеют в виду как раз то сильное и чистое возвышение души — не ума или сердца — которое я прокомментировал и которое переживается вследствие созерцания «прекрасного». Теперь я определяю Красоту как область поэмы только потому, что очевидное правило Искусства состоит в том, что следствия должны проистекать из непосредственных причин, что объекты должны достигаться с помощью средств, наиболее подходящих для их достижения, достаточно слаб, чтобы отрицать, что особая возвышенность, о которой идет речь, легче всего достигается в стихотворении. Объективная Истина, или удовлетворение ума, и объектная Страсть, или возбуждение сердца, хотя и достижимы до известной степени в поэзии, гораздо легче достижимы в прозе. Правда требует точности, а Страсть — невзрачности (поистине страстные поймут меня), которые абсолютно противоположны той Красоте, которая, как я утверждаю, есть волнение или приятное возвышение души. Из сказанного здесь ни в коем случае не следует, что страсть или даже истина не могут быть введены, и даже с пользой, в стихотворение, ибо они могут служить разъяснению или способствовать общему эффекту, как диссонансы в музыке. напротив, — но истинный художник всегда сумеет, во-первых, настроить их на должное подчинение главной цели и, во-вторых, окутать их, насколько это возможно, той Красотой, которая составляет атмосферу и сущность поэмы. .

Правда требует точности, а Страсть — невзрачности (поистине страстные поймут меня), которые абсолютно противоположны той Красоте, которая, как я утверждаю, есть волнение или приятное возвышение души. Из сказанного здесь ни в коем случае не следует, что страсть или даже истина не могут быть введены, и даже с пользой, в стихотворение, ибо они могут служить разъяснению или способствовать общему эффекту, как диссонансы в музыке. напротив, — но истинный художник всегда сумеет, во-первых, настроить их на должное подчинение главной цели и, во-вторых, окутать их, насколько это возможно, той Красотой, которая составляет атмосферу и сущность поэмы. .

Итак, что касается красоты как моей области, мой следующий вопрос относился к тону ее высшего проявления — и весь опыт показал, что этот тон — тон печали. Всякая красота в своем высшем развитии неизменно возбуждает чувствительную душу до слез. Таким образом, меланхолия является наиболее законным из всех поэтических тонов.

Определившись таким образом с продолжительностью, провинцией и тоном, я приступил к обычному наведению с целью получения некоторой художественной пикантности, которая могла бы послужить мне ключевой нотой в построении поэмы — некоторой опорой на что вся конструкция может повернуться. Тщательно обдумывая все обычные художественные эффекты — или, точнее, точки в театральном смысле, — я сразу же заметил, что ни один из них не применялся так повсеместно, как рефрен. Универсальности его применения было достаточно, чтобы убедить меня в его внутренней ценности и избавил меня от необходимости подвергать его анализу. Однако я рассмотрел его в отношении восприимчивости к улучшению и вскоре увидел, что он находится в примитивном состоянии. В обычном употреблении рефрен, или бремя, не только ограничивается лирическим стихом, но и зависит в своем впечатлении от силы монотонности — как в звуке, так и в мысли. Удовольствие выводится исключительно из чувства тождества — повторения. Я решил разнообразить и, таким образом, усилить эффект, придерживаясь в целом монотонности звука, в то время как я постоянно варьировал тональность мысли, то есть я решил производить постоянно новые эффекты, изменяя применение звуков. рефрен — сам рефрен, остающийся большей частью неизменным.

Тщательно обдумывая все обычные художественные эффекты — или, точнее, точки в театральном смысле, — я сразу же заметил, что ни один из них не применялся так повсеместно, как рефрен. Универсальности его применения было достаточно, чтобы убедить меня в его внутренней ценности и избавил меня от необходимости подвергать его анализу. Однако я рассмотрел его в отношении восприимчивости к улучшению и вскоре увидел, что он находится в примитивном состоянии. В обычном употреблении рефрен, или бремя, не только ограничивается лирическим стихом, но и зависит в своем впечатлении от силы монотонности — как в звуке, так и в мысли. Удовольствие выводится исключительно из чувства тождества — повторения. Я решил разнообразить и, таким образом, усилить эффект, придерживаясь в целом монотонности звука, в то время как я постоянно варьировал тональность мысли, то есть я решил производить постоянно новые эффекты, изменяя применение звуков. рефрен — сам рефрен, остающийся большей частью неизменным.

Уладив эти вопросы, я стал думать о природе моего рефрена. Поскольку его применение должно было многократно варьироваться, было ясно, что сам рефрен должен быть кратким, поскольку частые изменения применения в любом длинном предложении были бы непреодолимой трудностью. Пропорциональна краткости предложения, конечно, была бы легкость изменения. Это сразу привело меня к единственному слову как к лучшему рефрену.

Поскольку его применение должно было многократно варьироваться, было ясно, что сам рефрен должен быть кратким, поскольку частые изменения применения в любом длинном предложении были бы непреодолимой трудностью. Пропорциональна краткости предложения, конечно, была бы легкость изменения. Это сразу привело меня к единственному слову как к лучшему рефрену.

Теперь возник вопрос о характере слова. Решившись на рефрен, разделение стихотворения на строфы было, конечно, следствием, причем рефрен завершал каждую строфу. То, что такое близкое, чтобы иметь силу, должно быть звучным и поддающимся длительному ударению, не допускалось сомнения, и эти соображения неизбежно привели меня к длинному o как самая звучная гласная в сочетании с r как самая произносимая согласная.

Определив таким образом звучание припева, необходимо было подобрать слово, воплощающее этот звук и в то же время как можно полнее соответствующее той меланхолии, которую я предопределил тональностью стихотворения. В таком поиске было бы совершенно невозможно не заметить слово «Nevermore». На самом деле это было самое первое, что представилось.

В таком поиске было бы совершенно невозможно не заметить слово «Nevermore». На самом деле это было самое первое, что представилось.

Следующим желанием был предлог для постоянного использования одного слова «никогда». Заметив трудность, которую я сразу же обнаружил при изобретении достаточно правдоподобной причины для его непрерывного повторения, я не преминул заметить, что эта трудность возникла исключительно из предположения, что слово должно было так непрерывно или монотонно произноситься человеческим существом. Короче говоря, я не мог не заметить, что трудность заключалась в том, чтобы примирить это однообразие с действием разума со стороны существа, повторяющего слово. Тут сразу же возникла идея неразумного существа, способного к речи, и, вполне естественно, в первую очередь напрашивался попугай, но тотчас же был вытеснен вороном, столь же способным к речи и бесконечно более способным к речи. сохраняя заданный тон.

Теперь я дошел до представления о Вороне, птице дурных предзнаменований, монотонно повторяющем одно слово «Nevermore» в конце каждой строфы в стихотворении меланхолического тона и длиной около ста строк. . Теперь, никогда не теряя из виду объект — превосходство или совершенство во всех отношениях, я спросил себя: «Из всех меланхоличных тем, какая, согласно универсальному пониманию человечества, является самой меланхоличной?» Смерть, был очевидный ответ. «А когда, — сказал я, — эта самая печальная из тем наиболее поэтична?» Из того, что я уже довольно подробно разъяснил, ответ и здесь очевиден: «Когда она наиболее тесно связана с Красотой, тогда смерть красивой женщины, несомненно, является самой поэтической темой в мире, и в равной степени несомненно, что губы, лучше всего подходящие для такой темы, – это губы влюбленного, потерявшего близких».

. Теперь, никогда не теряя из виду объект — превосходство или совершенство во всех отношениях, я спросил себя: «Из всех меланхоличных тем, какая, согласно универсальному пониманию человечества, является самой меланхоличной?» Смерть, был очевидный ответ. «А когда, — сказал я, — эта самая печальная из тем наиболее поэтична?» Из того, что я уже довольно подробно разъяснил, ответ и здесь очевиден: «Когда она наиболее тесно связана с Красотой, тогда смерть красивой женщины, несомненно, является самой поэтической темой в мире, и в равной степени несомненно, что губы, лучше всего подходящие для такой темы, – это губы влюбленного, потерявшего близких».

Теперь мне нужно было совместить две идеи: любовник, оплакивающий свою покойную любовницу, и Ворон, постоянно повторяющий слово «Nevermore». Мне пришлось соединить их, помня о моем замысле варьировать на каждом шагу применение повторяемого слова, но единственный понятный способ такого сочетания — это воображать, как Ворон использует это слово в ответ на вопросы влюбленного. И именно здесь я сразу же увидел возможность, предоставленную для эффекта, от которого я зависел, то есть эффекта изменения приложения. Я увидел, что могу сделать первый вопрос, заданный любовником, — первый вопрос, на который Ворон должен ответить «Никогда больше», — что я могу сделать этот первый вопрос обычным, второй — менее, третий — еще менее, и так далее. до тех пор, пока, наконец, влюбленный, пораженный своей первоначальной беззаботностью меланхолическим характером самого слова, его частым повторением и размышлениями о зловещей репутации птицы, которая его произнесла, наконец возбуждается до суеверия и дико задает вопросы совершенно иного характера, вопросы, решение которых он страстно желает получить, задает их наполовину из суеверия, наполовину из того вида отчаяния, который наслаждается самоистязанием, – задает их не совсем потому, что верит в пророческий или демонический характер птицы (разум уверяет его, что это всего лишь повторение заученного наизусть урока), а потому, что он испытывает бешеное удовольствие, моделируя свои вопросы так, чтобы получить от ожидаемого «Nevermore» самая вкусная, потому что самая невыносимая из печалей.

И именно здесь я сразу же увидел возможность, предоставленную для эффекта, от которого я зависел, то есть эффекта изменения приложения. Я увидел, что могу сделать первый вопрос, заданный любовником, — первый вопрос, на который Ворон должен ответить «Никогда больше», — что я могу сделать этот первый вопрос обычным, второй — менее, третий — еще менее, и так далее. до тех пор, пока, наконец, влюбленный, пораженный своей первоначальной беззаботностью меланхолическим характером самого слова, его частым повторением и размышлениями о зловещей репутации птицы, которая его произнесла, наконец возбуждается до суеверия и дико задает вопросы совершенно иного характера, вопросы, решение которых он страстно желает получить, задает их наполовину из суеверия, наполовину из того вида отчаяния, который наслаждается самоистязанием, – задает их не совсем потому, что верит в пророческий или демонический характер птицы (разум уверяет его, что это всего лишь повторение заученного наизусть урока), а потому, что он испытывает бешеное удовольствие, моделируя свои вопросы так, чтобы получить от ожидаемого «Nevermore» самая вкусная, потому что самая невыносимая из печалей. Воспринимая возможность, предоставленную мне таким образом, или, точнее, таким образом навязанную мне в ходе построения, я сначала установил в своем уме кульминацию или заключительный вопрос – тот вопрос, на который «Nevermore» должно быть ответом в последнюю очередь. — тот вопрос, в ответ на который это слово «Никогда» должно было бы вызвать величайшую мыслимую долю печали и отчаяния.

Воспринимая возможность, предоставленную мне таким образом, или, точнее, таким образом навязанную мне в ходе построения, я сначала установил в своем уме кульминацию или заключительный вопрос – тот вопрос, на который «Nevermore» должно быть ответом в последнюю очередь. — тот вопрос, в ответ на который это слово «Никогда» должно было бы вызвать величайшую мыслимую долю печали и отчаяния.

Здесь можно сказать, что поэма берет свое начало — в конце, где должны начинаться все произведения искусства, — ибо именно здесь, на этом этапе моих предварительных размышлений, я впервые взялся за перо и написал строфу:

«Пророк!» — сказал я. — Тварь зла! пророк еще если птица или дьявол!

Клянусь тем небом, что склонилось над нами, — клянусь этим Богом, мы оба

обожаю,

Скажи этой душе, обремененной горем, если в далеком Эйденне

Он будет обнимать святую деву, которую ангелы называют Ленорой —

Зажми редкую и лучезарную деву, которую ангелы называют

Ленор.

— сказал Ворон. — Никогда больше.

Я сочинил эту строфу в этом месте, во-первых, для того, чтобы, устанавливая кульминацию, я мог бы лучше варьировать и градуировать в отношении серьезности и важности предыдущие вопросы любовника, а во-вторых, чтобы я мог определенно установить ритм , метр, длину и общее расположение строфы, а также градуировать строфы, которые должны были предшествовать, чтобы ни одна из них не могла превзойти ее по ритмическому эффекту. Если бы я мог в последующем сочинении построить более энергичные строфы, я бы без колебаний нарочно ослабил их, чтобы не мешать климактерическому эффекту.

И здесь я могу также сказать несколько слов о стихосложении. Моей первой целью (как обычно) была оригинальность. То, до какой степени этим пренебрегают в стихосложении, является одной из самых необъяснимых вещей в мире. Признавая, что в простом ритме мало возможностей для разнообразия, все же ясно, что возможные разновидности размера и строфы абсолютно бесконечны, и все же на протяжении веков ни один человек в стихах никогда не делал и, казалось, никогда не думал об этом. делать, оригинальная вещь. Дело в том, что оригинальность (разве что в умах очень необычной силы) ни в коем случае не является делом импульса или интуиции, как полагают некоторые. В общем, чтобы его найти, его нужно тщательно искать, и хотя положительное достоинство высочайшего класса требует для своего достижения не столько изобретательности, сколько отрицания.

делать, оригинальная вещь. Дело в том, что оригинальность (разве что в умах очень необычной силы) ни в коем случае не является делом импульса или интуиции, как полагают некоторые. В общем, чтобы его найти, его нужно тщательно искать, и хотя положительное достоинство высочайшего класса требует для своего достижения не столько изобретательности, сколько отрицания.

Конечно, я не претендую на оригинальность ни в ритме, ни в размере «Ворона». Первый — хореический, второй — октаметрический акаталектический, чередующийся с гептаметровым каталектическим, повторяющимся в припеве пятого куплета, и оканчивающийся четырехметровым каталектическим. Менее педантично используемые повсюду стопы (хорея) состоят из долгого слога, за которым следует краткий, первая строка строфы состоит из восьми таких стоп, вторая — из семи с половиной (фактически две трети), третья — из восемь, четвертая семь с половиной, пятая такая же, шестая три с половиной. Каждая из этих строк, взятая по отдельности, использовалась прежде, и оригинальность «Ворона» заключается в их объединении в строфу; ничего, даже отдаленно приближающегося к этому, никогда не предпринималось. Эффекту этой оригинальности сочетания способствуют другие необычные и некоторые совершенно новые эффекты, происходящие от расширения применения принципов рифмы и аллитерации.

Эффекту этой оригинальности сочетания способствуют другие необычные и некоторые совершенно новые эффекты, происходящие от расширения применения принципов рифмы и аллитерации.

Следующим пунктом, который нужно было рассмотреть, был способ соединения возлюбленного и Ворона, и первой ветвью этого рассмотрения было место действия. Для этого самым естественным предположением мог бы показаться лес или поля, но мне всегда казалось, что тесное ограничение пространства абсолютно необходимо для эффекта изолированного события, оно имеет силу рамы для картины. . Он обладает неоспоримой моральной силой в концентрации внимания, и, конечно, его не следует смешивать с простым единством места.

Тогда я решил поместить любовника в его покои — в покои, ставшие для него священными из-за воспоминаний о той, кто ее часто посещал. Комната изображена богато обставленной — это просто в соответствии с уже изложенными мною идеями о Красоте как единственно верном поэтическом тезисе.

Таким образом, место было определено, и теперь я должен был представить птицу, и мысль о том, чтобы ввести его через окно, была неизбежна. Идея заставить влюбленного предположить, что взмах крыльев птицы о ставни есть «стук» в дверь, возникла из желания усилить, продлив, любопытство читателя, и в желании признать побочный эффект, возникший из-за того, что любовник распахнул дверь, обнаружил, что все темно, и поэтому принял полуфантазию, что это дух его любовницы стучал.

Идея заставить влюбленного предположить, что взмах крыльев птицы о ставни есть «стук» в дверь, возникла из желания усилить, продлив, любопытство читателя, и в желании признать побочный эффект, возникший из-за того, что любовник распахнул дверь, обнаружил, что все темно, и поэтому принял полуфантазию, что это дух его любовницы стучал.

Я сделал ночь бурной, во-первых, чтобы объяснить стремление Ворона войти, а во-вторых, для эффекта контраста с (физической) безмятежностью в комнате.

Я приземлил птицу на бюст Паллады, также для эффекта контраста между мрамором и оперением — при этом было понятно, что бюст был абсолютно навеян птицей — бюст Паллады был выбран, во-первых, как наиболее по учености влюбленного, а во-вторых, по звучности самого слова Паллада.

Примерно в середине стихотворения я также воспользовался силой контраста, чтобы усилить окончательное впечатление. Например, входу Ворона придается вид фантастического, приближающегося настолько к смехотворному, насколько это было допустимо. Он входит «с большим количеством флирта и трепета».

Он входит «с большим количеством флирта и трепета».

Он не сделал ни малейшего поклона — ни на мгновение не остановился или

остался он,

Но с видом лорда или леди, взгромоздившись над дверью моей комнаты.

В следующих двух строфах замысел более очевиден: —

Тогда эта эбеновая птица, обманувшая мою грустную фантазию, заставила улыбнуться

Серьезным и суровым приличием его лица,

«Хотя твой гребень и острижен и выбрит, ты, — сказал я, — уверен, что

не трус,

Жутко мрачный и древний Ворон, блуждающий из Ночного

берег —

Скажи мне, как твое благородное имя на плутоническом берегу Ночи?

— сказал Ворон. — Никогда больше.Очень удивился я этой неуклюжей птице, что так ясно слышу речь,

Хотя в его ответе мало смысла — мало уместности;

Ибо мы не можем не согласиться с тем, что ни одно живое человеческое существо

Всегда был благословлен тем, что увидел птицу над дверью своей комнаты —

Птица или зверь на скульптурном бюсте над дверью его комнаты,

С таким названием, как «Nevermore».

Так как эффект развязки таким образом обеспечен, я немедленно отказываюсь от фантастического в пользу тона глубочайшей серьезности — этого тона, начинающегося в строфе, непосредственно следующей за последней процитированной, строкой 9.0003

Но Ворон, одиноко сидящий на безмятежном бюсте, говорил только,

и т.д.

С этой эпохи влюбленный уже не шутит — не видит уже ничего даже фантастического в поведении Ворона. Он говорит о нем как о «мрачной, неуклюжей, ужасной, изможденной и зловещей птице прошлого» и чувствует, как «пламенные глаза» горят в его «сердце груди». Этот переворот в мыслях или воображении со стороны любящего призван вызвать аналогичный переворот со стороны читателя — привести ум в надлежащее состояние к развязке, — которая теперь совершается так же быстро и так же непосредственно, как возможный.

С самой развязкой — с ответом Ворона «Никогда» на последнее требование возлюбленного, встретит ли он свою возлюбленную в другом мире — можно сказать, что поэма в своей очевидной фазе простого повествования его завершение. Пока все в пределах подотчетного — реального. Ворон, выучивший наизусть одно-единственное слово «Nevermore» и сбежавший из-под опеки своего хозяина, гонит в полночь, сквозь неистовство бури, просить входа в окно, из которого еще блестит свет — окно кабинета студента, занятое наполовину чтением тома, наполовину грезами об умершей любимой любовнице. Окно распахивается от взмаха птичьих крыльев, а сама птица садится на самое удобное место вне непосредственной досягаемости ученика, который, удивленный происшествием и странностью поведения посетителя, в шутку требует от него и не ища ответа, его имя. Ворон, к которому обращаются, отвечает своим обычным словом: «Никогда» — словом, которое тотчас находит отклик в меланхолическом сердце студента, который, произнося вслух некоторые мысли, наведенные случаем, снова вздрагивает от птичьего повторения: Никогда». Ученик теперь догадывается, в чем дело, но побуждается, как я уже объяснял, человеческой жаждой самоистязания и отчасти суеверием задавать птице такие вопросы, которые заставят его, влюбленного, большая часть роскоши печали, через ожидаемый ответ: «Никогда больше».

Пока все в пределах подотчетного — реального. Ворон, выучивший наизусть одно-единственное слово «Nevermore» и сбежавший из-под опеки своего хозяина, гонит в полночь, сквозь неистовство бури, просить входа в окно, из которого еще блестит свет — окно кабинета студента, занятое наполовину чтением тома, наполовину грезами об умершей любимой любовнице. Окно распахивается от взмаха птичьих крыльев, а сама птица садится на самое удобное место вне непосредственной досягаемости ученика, который, удивленный происшествием и странностью поведения посетителя, в шутку требует от него и не ища ответа, его имя. Ворон, к которому обращаются, отвечает своим обычным словом: «Никогда» — словом, которое тотчас находит отклик в меланхолическом сердце студента, который, произнося вслух некоторые мысли, наведенные случаем, снова вздрагивает от птичьего повторения: Никогда». Ученик теперь догадывается, в чем дело, но побуждается, как я уже объяснял, человеческой жаждой самоистязания и отчасти суеверием задавать птице такие вопросы, которые заставят его, влюбленного, большая часть роскоши печали, через ожидаемый ответ: «Никогда больше». При предельном снисхождении к этому самоистязанию повествование в том, что я назвал его первой или очевидной фазой, имеет естественный конец, и до сих пор не было выхода за пределы реального.

При предельном снисхождении к этому самоистязанию повествование в том, что я назвал его первой или очевидной фазой, имеет естественный конец, и до сих пор не было выхода за пределы реального.

Но в предметах, обработанных таким образом, как бы искусно и с каким бы ярким набором событий они ни были, всегда присутствует определенная твердость или нагота, отталкивающая художественный взгляд. Неизменно требуются две вещи: во-первых, некоторая сложность или, точнее, адаптация; и, во-вторых, некоторая доля суггестивности — некое скрытое течение, хотя и неопределенное, смысла. Именно это последнее в особенности придает произведению искусства столько того богатства (заимствуя из разговорной речи красноречивый термин), которое мы слишком склонны смешивать с идеалом. Именно избыток внушаемого смысла, именно передача этого верхнего, а не нижнего течения темы, превращается в прозу (причем самую плоскую), в так называемую поэзию так называемых трансценденталисты.

Придерживаясь этих мнений, я добавил две заключительные строфы поэмы — таким образом, их многозначительность пронизывает все предшествовавшее им повествование.

08.21

08.21 02.15

02.15