История Ростова-на-Дону

История Ростова-на-Дону, год основания города, достопримечательности, гостиницы, развлечения, отзывы гостей города.

Задолго до того, как на картах появился Ростов-на-Дону, первый император России Пётр Первый вознамерился построить на этом месте крепость, защищающую южные граница Российской империи от турецких и татарских набегов. В 1695—1696 годах в период Азовских походов будущий император со своей армией проходила по донским землям и довелось ему выпить воды из родника. Именно тогда он принял решение основать на месте нынешнего Ростова-на-Дону крепость из-за удобного расположения в низовьях реки Дон, но это стало невозможным из-за подписания Прусского договора.

15 декабря 1749 года по указу Елизаветы Петровны в низовьях правого берега Дона была основана таможня. Но строить её начали не вокруг Богатого Колодезя, а рядом с древнегреческой крепостью, расположенной на левом берегу Темерника. Таможня простояла на этом месте с 1749 года по 1760 год и лишь весной 1750 года в ней были построены карантин, пакгауз, пристань помещение для гарнизонных служащих.

Название крепости на протяжении веков несколько раз изменялось — сначала она называлась крепость им. Дмитрия Ростовского, после этого её переименовали в Ростовскую крепость, затем просто в город Ростов, и только потом город был назван Ростов-на-Дону, во избежание путаницы с древним Ростовом Великим.

В 1802 году Новороссийскую губернию Российской империи разделили на Николаевскую, Таврическую и Екатеринославскую губернии. Ростовский уезд был включён в состав Екатеринославской губернии. В 1811 году Ростов получил герб с изображением крепостной башни, олицетворяющей прошлое города. Когда была устранена опасность со стороны Османской империи, Ростов оказался центром внешней торговли страны. В 1836 году возвели новую ростовскую таможню и за 10 лет примерно в 30 раз выросли обороты торговли Ростовского порта.

Стремительный рост грузоперевозок оказал сильный толчок развитию судоходства и судостроения города. В Ростове-на-Дону появились верфи для создания деревянных судов. В 1839 году в Ростовский порт принял первый пароход в мире, а в 1841—1842 годах собрал свой.

В 1865 году было успешно завершено строительство первого ростовского водопровода. В 1886 году в городе был проведён телефон. В 1887 году начала своё действие конно-железная дорога, а в 1902 года — трамвай. В 1896 году в Ростов было проведено электрическое освещение.

Экономическое развитие Ростова во многом зависело от выгодного географического положения на пересечении водных и сухопутных дорог. Торговый порт, образовавшийся у стен города, принимал суда не только русских, но и иностранных купцов. В 1835 году всё военное имущество крепости вместе с гарнизоном было перевезено в Анапу.

По данным переписи 2002 года население Ростова составляет 1 070 000 человек.

По данным переписи 2002 года население Ростова составляет 1 070 000 человек.Несмотря на социально-экономический кризис, развитие города не прекращалось и в тяжёлые 1990-е годы. Именно в эти годы в Ростове строились значимые культурные объекты — Донская государственная публичная библиотека и Государственный музыкальный театр. Эти здания задали тон новому этапу в развития города. Как и на прошлом рубеже веков, архитектурная летопись Ростова претерпела множество изменений.

В 1999 году Ростов отмечал своё 250-летие и, в связи с этим, резко увеличилось количество реставрационных работ. Было восстановлено множество архитектурных памятников, в их числе — Кафедральный собор, Городская Дума, Театр юного зрителя, Дворец творчества детей и молодёжи, некоторые кинотеатры, клубы и старинные жилые дома. За последние десятилетия городе меняется буквально на глазах. Если раньше занимались только реконструкцией старых храмов, то сейчас строят новые. Пушкинский бульвар и Набережная Дона, так любимые ростовчанами, приводятся в порядок. Вновь обновляется внешний вид вокзалов, особенно поражает воображение изменённый вид Главного железнодорожного вокзала. Рядом с Привокзальной площадью выросли новые здания, которые радуют глаз своей оригинальностью. Активно решаются жилищно-коммунальные проблемы, обновляются транспортные и водопроводные сети. Асфальтированное покрытие центральных улиц заменяется на эффектную плитку.

Вновь обновляется внешний вид вокзалов, особенно поражает воображение изменённый вид Главного железнодорожного вокзала. Рядом с Привокзальной площадью выросли новые здания, которые радуют глаз своей оригинальностью. Активно решаются жилищно-коммунальные проблемы, обновляются транспортные и водопроводные сети. Асфальтированное покрытие центральных улиц заменяется на эффектную плитку.

С некоторых пор началась проблема по благоустройству набережных Темерника. В некоторой степени улучшилась экономическая ситуация на многих предприятиях города. Продукция ростовских заводов постепенно становится более конкурентоспособной. В развитии Ростовского порта также заметны положительные тенденции: многочисленные причалы расположились уже на обоих берегах Дона.

Имена героев Великой Отечественной войны в названиях улиц Ростова

Новости

Автор/авторы:

- Аксинья Мелихова

07.05.2020

Сегодня /=РО=/ рассказывает об Александре Матросове, Вите Черевичкине, Зое Космодемьянской и других героях

Фото: Василий Редько

07. 05.2020, /=РО=/Уже послезавтра ростовчане вместе со всей страной отметят 75-ю годовщину Великой Победы. В преддверии этого юбилея rostof.ru продолжает рассказывать о героях войны, именами которых названы улицы донской столицы.

05.2020, /=РО=/Уже послезавтра ростовчане вместе со всей страной отметят 75-ю годовщину Великой Победы. В преддверии этого юбилея rostof.ru продолжает рассказывать о героях войны, именами которых названы улицы донской столицы.

Улица Тюленина. Сергей Гаврилович Тюленин— член штаба организации «Молодая гвардия». С началом немецкой оккупации Краснодона (20 июля 1942 года) Тюленин стал членом штаба и начальником боевой группы «Молодой гвардии». Успешно выполнял боевые задания штаба организации: участвовал в распространении листовок, сборе оружия, боеприпасов, взрывчатки. В ночь на 6 декабря 1942 года участвовал в поджоге биржи труда (2 тысячи молодых краснодонцев были избавлены от угона на работы в Германию). В январе 1943 года, когда начались аресты, Тюленин перешел линию фронта. Был принят в Красную Армию, участвовал в боях. Во время военных действий на Каменско-Краснодонском направлении он попал в плен, но сбежал и, раненый в руку, 25 января вернулся к родным. Через два дня был предан соседкой и арестован. 31 января 1943, после жестоких пыток, с переломанными руками, в числе других участников «Молодой гвардии» был сброшен в шурф шахты.

Через два дня был предан соседкой и арестован. 31 января 1943, после жестоких пыток, с переломанными руками, в числе других участников «Молодой гвардии» был сброшен в шурф шахты.

Улица Шевцовой. Любовь Григорьевна Шевцова — комсомолка, член штаба подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия». Герой Советского Союза. В первые месяцы войны Люба Шевцова окончила курсы медсестер, работала в госпитале в Краснодоне. В феврале 1942 года Шевцова вступила в ВЛКСМ. В апреле 1942 года стала курсантом школы подготовки партизан и подпольщиков, получила специальность радистки. В декабре 1942 года участвовала в поджоге биржи труда, после чего вернулась в клуб, где пела для немецких офицеров, чтобы отвлечь их внимание от пожара на бирже. Смелая операция молодогвардейцев спасла от угона в Германию около двух тысяч юношей и девушек. По заданию штаба Люба неоднократно ездила в Ворошиловград, Каменск и другие населенные пункты, осуществляя связь с партизанами. 8 января 1943 года Любовь Шевцова была арестована краснодонской полицией. Гитлеровцы давно разыскивали ее как советскую радистку, поэтому, стремясь узнать от нее шифры и явки, мучили подпольщицу особенно долго и жестоко. Но они ничего не добились. 31 января 1943 года Шевцову под усиленным конвоем доставили в окружную жандармерию в город Ровеньки. 9 февраля после пыток и издевательств ее расстреляли в Гремучем лесу на окраине города. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года.

Гитлеровцы давно разыскивали ее как советскую радистку, поэтому, стремясь узнать от нее шифры и явки, мучили подпольщицу особенно долго и жестоко. Но они ничего не добились. 31 января 1943 года Шевцову под усиленным конвоем доставили в окружную жандармерию в город Ровеньки. 9 февраля после пыток и издевательств ее расстреляли в Гремучем лесу на окраине города. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года.

Улица Зои Космодемьянской. Зоя Анатольевна Космодемьянская — красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта, заброшенная в 1941 году в немецкий тыл. 31 октября 1941 года Зоя в числе 2000 комсомольцев-добровольцев попала в диверсионную школу, став бойцом разведывательно-диверсионной части. Вечером 28 ноября при попытке поджечь сарай Свиридова Космодемьянская была замечена хозяином. От неожиданности он закричал, и квартировавшие у него немцы около 7 часов вечера схватили девушку. Допрос Зои вели три человека, но она не сказала ничего определенного. Зою раздели догола и пороли ремнями. В 10:30 следующего утра Космодемьянскую вывели на улицу, где уже была сооружена виселица; на грудь ей повесили табличку с надписью на русском и немецком языках: «Поджигатель домов».

Допрос Зои вели три человека, но она не сказала ничего определенного. Зою раздели догола и пороли ремнями. В 10:30 следующего утра Космодемьянскую вывели на улицу, где уже была сооружена виселица; на грудь ей повесили табличку с надписью на русском и немецком языках: «Поджигатель домов».

Улица Матросова. Александр Матвеевич Матросов — Герой Советского Союза, красноармеец, стрелок-автоматчик. Погиб в 19 лет, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта. Его подвиг широко освещался в газетах, журналах, литературе, кино и стал в русском языке устойчивым выражением («подвиг Матросова»).

Улица Жмайлова. Так названа в честь юного ростовчанина Эдуарда Семеновича Жмайлова, участника Великой Отечественной войны. Сначала рядовой Жмайлов служил в полковом оркестре кларнетистом, но при этом помогал старшим бойцам: был связным, доставлял пакеты из штаба, ухаживал за ранеными лошадьми, участвовал в строительстве блиндажей, учился стрелять. Вскоре Эдика перевели в подразделение по охране знамени дивизии и присвоили звание ефрейтора. 6 февраля 1945 года у местечка Грюнвальд в Восточной Пруссии он оказался в числе тех, кто спас знамя дивизии от просочившихся в тыл гитлеровцев. Геройски погиб в одном из боев, защищая боевое знамя.

Вскоре Эдика перевели в подразделение по охране знамени дивизии и присвоили звание ефрейтора. 6 февраля 1945 года у местечка Грюнвальд в Восточной Пруссии он оказался в числе тех, кто спас знамя дивизии от просочившихся в тыл гитлеровцев. Геройски погиб в одном из боев, защищая боевое знамя.

Улица Саши Чебанова. Саша — советский пионер-герой, боец Ростовского полка народного ополчения. Саша Чебанов вступил в Ростовский стрелковый полк народного ополчения. В июле 1942 года фашисты вновь захватили город Ростов-на-Дону, и Ростовский полк народного ополчения ушел из города последним. В четырнадцать лет Саша принимал участие в сражениях за Доном и на Кубани, был разведчиком, связным. Свой подвиг юный боец совершил у высоты 104 под Новороссийском. Александр был связным у Федорова — командира одного из батальонов Ростовского полка, который расположился на склонах этой высоты; бойцы отражали атаки противника. Ночью немцы подтянули свои подкрепления, легкие танки обстреляли позиции ростовчан зажигательными снарядами, и они оказались в огненном кольце. Связь со штабом полка прервалась – Саша предложил свою помощь, чтобы его направили в штаб передать донесение командира батальона. Бесстрашный юный герой сквозь немецкие выстрелы и мины удачно добрался до штаба и, не дожидаясь назначение другого связного, обратно отправился на высоту с приказом оставить высоту и выйти в тыл противнику. Это были последние минуты юного героя – немцы открыли огонь, и Саша был убит осколком разорвавшегося снаряда, ополченцам удалось принести тело юного бойца вместе с запиской из штаба. Саша Чебанов совершил свой подвиг в четырнадцать лет и благодаря его мужеству и стойкости батальон смог успешно продолжать бои.

Связь со штабом полка прервалась – Саша предложил свою помощь, чтобы его направили в штаб передать донесение командира батальона. Бесстрашный юный герой сквозь немецкие выстрелы и мины удачно добрался до штаба и, не дожидаясь назначение другого связного, обратно отправился на высоту с приказом оставить высоту и выйти в тыл противнику. Это были последние минуты юного героя – немцы открыли огонь, и Саша был убит осколком разорвавшегося снаряда, ополченцам удалось принести тело юного бойца вместе с запиской из штаба. Саша Чебанов совершил свой подвиг в четырнадцать лет и благодаря его мужеству и стойкости батальон смог успешно продолжать бои.

Улица Черевичкина. Виктор Иванович Черевичкин (Витя Черевичкин) — советский подросток, убитый фашистскими оккупантами. После начала Великой Отечественной войны, когда отец и старший брат ушли на фронт, Виктор с матерью и двумя младшими сестрами остался в городе, который 20 ноября 1941 года был захвачен наступающими частями вермахта и войск СС. 22 ноября 1941 года был издан приказ об уничтожении голубей в районах города Ростова. Вопреки предписанию немецкого командования об уничтожении принадлежащих местному населению домашних голубей, подросток в течение недели скрывал имевшихся у него птиц. 28 ноября 1941 года немцы застали Витю выпускающим нескольких голубей у здания, в котором размещался штаб, и обнаружили в сарае во дворе его дома голубятню. В тот же день немцы были выбиты из города в результате успешного контрнаступления частей Юго-Западного фронта. Существуют предположения, что действия Виктора Черевичкина, выпускавшего голубей в небо занятого врагом города, имели целью подачу сигнала советской авиации, либо что скрываемые им птицы предназначались для отправки сообщений за линию фронта. Поступок подростка, убитого за отказ подчиниться требованиям оккупантов, сделал его известным далеко за пределами города. Фотография убитого Вити Черевичкина с голубем в руке фигурировала на Нюрнбергском процессе в числе фотодокументов, изобличающих фашизм в совершении преступлений против человечности.

22 ноября 1941 года был издан приказ об уничтожении голубей в районах города Ростова. Вопреки предписанию немецкого командования об уничтожении принадлежащих местному населению домашних голубей, подросток в течение недели скрывал имевшихся у него птиц. 28 ноября 1941 года немцы застали Витю выпускающим нескольких голубей у здания, в котором размещался штаб, и обнаружили в сарае во дворе его дома голубятню. В тот же день немцы были выбиты из города в результате успешного контрнаступления частей Юго-Западного фронта. Существуют предположения, что действия Виктора Черевичкина, выпускавшего голубей в небо занятого врагом города, имели целью подачу сигнала советской авиации, либо что скрываемые им птицы предназначались для отправки сообщений за линию фронта. Поступок подростка, убитого за отказ подчиниться требованиям оккупантов, сделал его известным далеко за пределами города. Фотография убитого Вити Черевичкина с голубем в руке фигурировала на Нюрнбергском процессе в числе фотодокументов, изобличающих фашизм в совершении преступлений против человечности.

Переулок Коновалова. Семен Васильевич Коновалов — советский танкист-ас, участник Великой Отечественной войны. Летом 1941 года после окончания Куйбышевского пехотного училища направлен на фронт командиром танкового взвода. В бою 13 июля 1942 года на окраине хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области экипаж тяжелого танка КВ-1 под командованием Коновалова подбил 16 танков, 2 бронеавтомобиля и уничтожил 8 автомашин с живой силой противника.

Переулок Коржушко. Владимир Викторович Коржушко — участник Великой Отечественной войны, помощник командира взвода 1140-го стрелкового полка 38-й армии, старший сержант. С 1941 года в рядах Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с мая 1942 года. Помощник командира взвода старший сержант Коржушко в ночь на 1 октября 1943 года с группой бойцов преодолел Днепр у с. Борки и захватил стратегически важный плацдарм. Малочисленная группа красноармейцев удерживала плацдарм до прихода основных сил полка. Герой Советского Союза.

Герой Советского Союза.

Переулок Самошкина. Андрей Алексеевич Самошкин – ополченец, героически погибший во время освобождения Ростова от гитлеровцев в ноябре 1941 года. Узнав о формировании полка ополченцев, Самошкин решил вступить в его ряды. Ноябрьской ночью 1941 года рота, в составе которой был Андрей Самошкин, переправлялась через Дон. Появление ополченцев 2-го батальона в развалинах цементно-шиферного завода и стремительные броски оттуда групп истребителей огневых точек стали для гитлеровцев неожиданностью. Перед бойцами стояла задача в сжатые сроки создать условия для успешной переправы основных подразделений полка. Самошкин, сменив погибших пулеметчиков, отбил несколько атак врага и дал возможность ополченцам пойти в наступление. Только осколок мины остановил отважного пулеметчика.

Переулок Деревянко. Григорий Антонович Деревянко – боец Ростовского полка народного ополчения. Когда началась Великая Отечественная война, Григорию не было еще и восемнадцати. Добровольцем записывается он в Ростовский полк народного ополчения. В одном из боев, ликвидировав по приказу командира огневую точку противника, Григорий вместе с товарищами захватил немецкие документы, которые содержали ценные сведения о противнике. За что был награжден медалью «За боевые заслуги». Погиб Деревянко в январе 1943 года. Подорвав головной вражеский танк, он остановил продвигавшуюся по узкой горной дороге колонну противника, не дав ей выйти через перевал на шоссе Новороссийск – Туапсе.

Добровольцем записывается он в Ростовский полк народного ополчения. В одном из боев, ликвидировав по приказу командира огневую точку противника, Григорий вместе с товарищами захватил немецкие документы, которые содержали ценные сведения о противнике. За что был награжден медалью «За боевые заслуги». Погиб Деревянко в январе 1943 года. Подорвав головной вражеский танк, он остановил продвигавшуюся по узкой горной дороге колонну противника, не дав ей выйти через перевал на шоссе Новороссийск – Туапсе.

Переулок Югова. Михаил Михайлович Югов (Трифонов) – партизанский командир. В годы Великой Отечественной войны лейтенант Трифонов командует взводом 45-го запасного стрелкового полка. В октябре 1941 года переведен в разведотдел Южного фронта. В тылу врага он организовывает работу подполья для сбора ценных разведданных. По заданию штаба партизанского движения Южного фронта в октябре 1942 года проникает в Ростов под псевдонимом Югов и создает партизанский отряд. Партизаны под командованием Югова сжигали огромные партии мешков, в которых немцы собирались вывозить зерно в Германию, помогали вырваться из плена многим советским воинам, находившимся в фашистском лагере в Ростове, всячески мешали «мобилизации» юношей и девушек на каторжные работы. Бойцы отряда захватили у врага 17 станковых и 55 ручных пулеметов, 34 автомата, 790 винтовок, 100 тысяч патронов, взяли в плен несколько десятков фашистов. После освобождения Ростова Югов с небольшим отрядом партизан был направлен в Сталинскую (Донецкую) область. При выброске десанта у села Павловка в мае 1943 года отряд был обнаружен противником. Тринадцать десантников четыре с половиной часа вели бой с 700 гитлеровцами и минометной батареей. Герои-партизаны и их боевой командир погибли в этом бою.

Партизаны под командованием Югова сжигали огромные партии мешков, в которых немцы собирались вывозить зерно в Германию, помогали вырваться из плена многим советским воинам, находившимся в фашистском лагере в Ростове, всячески мешали «мобилизации» юношей и девушек на каторжные работы. Бойцы отряда захватили у врага 17 станковых и 55 ручных пулеметов, 34 автомата, 790 винтовок, 100 тысяч патронов, взяли в плен несколько десятков фашистов. После освобождения Ростова Югов с небольшим отрядом партизан был направлен в Сталинскую (Донецкую) область. При выброске десанта у села Павловка в мае 1943 года отряд был обнаружен противником. Тринадцать десантников четыре с половиной часа вели бой с 700 гитлеровцами и минометной батареей. Герои-партизаны и их боевой командир погибли в этом бою.

Продолжение следует.

Теги:

- герои ВОВ

- улицы Ростова

- 75-я годовщина Победы

Ростов-на-Дону – Вики | Золотой

География

Ростов-на-Дону — административный центр Ростовской области и Южного федерального округа России с населением более 1 млн человек. Город расположен на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, на берегу реки Дон, в 46 км от ее впадения в Азовское море. Площадь города 348,5 кв. км, расстояние до Москвы 1076 км.

Город расположен на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, на берегу реки Дон, в 46 км от ее впадения в Азовское море. Площадь города 348,5 кв. км, расстояние до Москвы 1076 км.

История

Датой основания Ростова-на-Дону считается 1749 г., когда российская императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении государственной таможни в устье реки Темерник. После этого здесь появился порт, а в 1761 году началось строительство военной крепости Дмитрия Ростовского. Выгодное географическое положение способствовало экономическому развитию Ростова. К своему 100-летию в городе проживало около 15 000 жителей, а к 20 веку в нем проживало более 110 000 человек. Основой экономики Ростова была торговля, а сам город назывался купеческим городом. Тем не менее к началу ХХ века в Ростове действовало более 100 предприятий, каждое третье из которых принадлежало иностранному капиталу. До 1917 г. Ростов был третьим городом России по внешнеэкономическому торговому обороту. К концу 1930-х годов по численности населения и уровню экономического развития он входил в десятку крупнейших городов Советского Союза.

К концу 1930-х годов по численности населения и уровню экономического развития он входил в десятку крупнейших городов Советского Союза.

Ростов вошел в героическую летопись Великой Отечественной войны как город, где Красная Армия перешла от обороны к наступлению. Ростов-на-Дону в планах гитлеровского командования был стратегической целью – недаром Геббельс называл его «Ворота Кавказа». Но именно здесь, у «Ворота Кавказа» в ноябре 41-го вермахт потерпел первое крупное поражение. За время оккупации города гитлеровцы расстреляли и замучили десятки тысяч мирных жителей, около 50 тысяч человек угнали в рабство. Центральные районы города были превращены в руины, взорваны и сожжены здания театров, институтов, школ и больниц. Из 270 фабрик и заводов уцелело только шесть. Однако благодаря самоотверженному труду ростовчан столица Дона была восстановлена из руин и стала еще прекраснее.

В 1970 году Указом Верховного Совета СССР город Ростов-на-Дону награжден орденом Ленина, в 1982 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом Отечественной войны I степени. Накануне празднования 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Ростову-на-Дону было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Сегодня Ростов — один из крупнейших мегаполисов современной России, политический, экономический, культурный и научный центр юга страны, важный узел транспортных путей.

Накануне празднования 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Ростову-на-Дону было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Сегодня Ростов — один из крупнейших мегаполисов современной России, политический, экономический, культурный и научный центр юга страны, важный узел транспортных путей.

Достопримечательности

Ростов-на-Дону имеет особый, неповторимый облик благодаря существующему здесь богатому историко-культурному наследию. Вся его история, начиная со времен небольшого поселения у Темерницкой таможни и крепости Дмитрия Ростовского, и по сей день отражена в многочисленных памятниках архитектуры, археологии, монументального искусства и мемориальных комплексах воинской славы.

В Ростове-на-Дону сегодня насчитывается более 800 объектов культурного наследия, в том числе 470 памятников архитектуры, 55 памятников археологии, 106 памятников монументального искусства и воинской славы. Исторический центр Ростова особенно богат памятниками архитектуры. Здание по проекту академика архитектуры А.Н. Померанцева – «Городская дума» (Б. Садовая, 47). К числу шедевров архитектуры мирового значения относится здание Драматического театра. М. Горького архитекторы В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха, макет которого хранится в Британском музее в Лондоне.

Исторический центр Ростова особенно богат памятниками архитектуры. Здание по проекту академика архитектуры А.Н. Померанцева – «Городская дума» (Б. Садовая, 47). К числу шедевров архитектуры мирового значения относится здание Драматического театра. М. Горького архитекторы В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха, макет которого хранится в Британском музее в Лондоне.

Отдавая дань прошлому, город увековечил в камне и бронзе образы своих земляков и людей, внесших достойный вклад в историю донской столицы: М. Горького, М. Шолохова, М. Сарьяна, Г. Седова .

На улицах города можно встретить множество городских скульптур. Это прогулочный «Гражданин», предлагающий товары «Торговец», милая «Цветочница» с корзиной первых фиалок и множество других небольших скульптур, которые радуют ростовчан и привлекают внимание гостей города.

Символом возрождения духовности для ростовчан стало открытие на Соборной площади памятника покровителю города – Святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому и реставрация колокольни Ростовского собора Рождества Христова. Пресвятой Богородицы. В 2007 году на Кировской площади на ее историческом месте была возведена Покровская церковь и установлен памятник основательнице Ростова императрице Елизавете Петровне.

Пресвятой Богородицы. В 2007 году на Кировской площади на ее историческом месте была возведена Покровская церковь и установлен памятник основательнице Ростова императрице Елизавете Петровне.

Культура

Донская культура имеет не только славное прошлое, но и не менее яркое настоящее. В Ростове 220 учреждений культуры и искусства, творческих союзов и национальных культурных обществ.

В разное время такие видные писатели, как А. Солженицын, М. Налбандян, М. Шагинян, В. Панова, А. Фадеев, художники М. Греков, М. Сарьян и В. Щебланов, композиторы и музыканты А. Артамонов и К. Назаретов, актеры Ю. Завадский и В. Марецкая. Ростов-на-Дону – родина русской балерины О. Спесивцевой, выдающейся певицы 20 века И. Юрьевой, народной артистки СССР Р. Плятта.

Ростов-на-Дону – крупный образовательный и научный центр. По количеству вузов город занимает третье место в стране (после Москвы и Санкт-Петербурга). Здесь 50 учреждений высшего профессионального образования (13 государственных, 12 негосударственных университетов и 25 филиалов вузов, действующих в других городах), в которых обучается более 120 тысяч человек.

Здесь 50 учреждений высшего профессионального образования (13 государственных, 12 негосударственных университетов и 25 филиалов вузов, действующих в других городах), в которых обучается более 120 тысяч человек.

В Ростове 4 театра, из них два академических, 4 музея, крупнейшие на юге страны – Донская государственная публичная библиотека, государственный цирк, областная филармония, Ростовская консерватория. С.В. Рахманинова, Ростовский-на-Дону филиал Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, художественная школа, школа культуры, выставочные залы художников.

Вот уже 80 лет в Ростове-на-Дону работает один из крупнейших зоопарков Европы. В этом уголке фауны площадью 90 га обитает около 5 тысяч особей, в том числе 400 видов редких животных, птиц и рептилий, более 100 из которых занесены в Красную книгу. Один из крупнейших садов России — Ботанический сад Ростовского государственного университета, площадью 161 га.

Ростов-на-Дону также является одним из крупнейших джазовых центров страны. Именно здесь, как нигде в мире, сильна база эстрадно-джазового образования, заложенная еще в начале 80-х первым в стране «профессором джаза» Кимом Назаретовым, открывшим кафедру эстрадно-джазовой музыки. в Ростовской консерватории. Стало доброй традицией проводить в Ростове-на-Дону фестивали искусств «Донская весна», «Минифест», «Русская комедия», международные джазовые фестивали, фестиваль молодых композиторов памяти ростовского композитора А.П. Артамонова, а также а также фестиваль народного творчества «Мой город – моя судьба».

Путеводитель по Ростову-на-Дону – туры, достопримечательности и развлечения

- Дом

- Россия

- Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону Путеводитель

- 1. История

- 2. Достопримечательности Ростова-на-Дону

- 3. Ростов-на-Дону Сувениры

Ростов-на-Дону, Россия — колоритный южный купеческий город в порту пяти морей, чей мягкий климат, богатая история и радушное отношение продолжают привлекать путешественников. Впечатляющая коллекция памятников, связанных с северным Кавказом и донским казачеством, накопленная за последние два с половиной века, продолжает свидетельствовать об уникальной роли города в истории России.

Впечатляющая коллекция памятников, связанных с северным Кавказом и донским казачеством, накопленная за последние два с половиной века, продолжает свидетельствовать об уникальной роли города в истории России.

Ростов-на-Дону имеет множество неофициальных названий, самое распространенное из которых «Ростов-Папа». Другие прозвища включают «Ворота Кавказа», «Азовский Ливерпуль», «Рост-Анджелес» и «Город купцов». Это последнее название особенно значимо для Ростова, который наполнен роскошными купеческими особняками XIX века, практически не имеющими аналогов во всей России.

История

Ростов-на-Дону веками служил таможней, крепостью и портом. Официально основан 15 декабря 1749 г.когда по указу императрицы Елизаветы Петровны на Дону была открыта таможня. Опять же по указу императрицы, в 1761 году канцелярия была заменена крепостью для защиты южных рубежей страны. Форт был назван в честь святителя Дмитрия, митрополита Ростовского и Ярославского, а в последующие годы его название сократили до просто «Ростов». Чтобы не путать город с уже существовавшим Ростовом Великим, в 1806 году он был переименован в Ростов-на-Дону.

Чтобы не путать город с уже существовавшим Ростовом Великим, в 1806 году он был переименован в Ростов-на-Дону.

Его выгодное расположение на пересечении сухопутных и речных путей позволяло вести активную портовую торговлю со многими иностранными купцами, что привело к его быстрому росту и развитию. В начале 20 века Ростов-на-Дону стал крупным центром международной торговли юга России и третьим по значимости городом страны по внешнеторговому обороту. К этому времени в Ростове функционировало около сотни предприятий, в том числе заводы Владикавказской железной дороги, судостроительный и чугунолитейный заводы и две табачные фабрики.

Сегодня Ростов-на-Дону с населением более миллиона человек является одним из крупнейших мегаполисов юга России, комфортным городом, красочная планировка которого делает его привлекательным для туристов.

Ростов-на-Дону Достопримечательности

Ростов-на-Дону изобилует выдающимися архитектурными, историческими и культурными достопримечательностями, разбросанными по всем районам города.

Именно в Кировском районе зародился город, и даже сегодня этот район напоминает первоначальную Крепость Святого Дмитрия Ростовского. Также в Кировском районе находится Памятник Петру I и Донская государственная публичная библиотека, а также множество театров, музеев и ресторанов. Близлежащая ростовская набережная остается излюбленным местом отдыха горожан и гостей города.

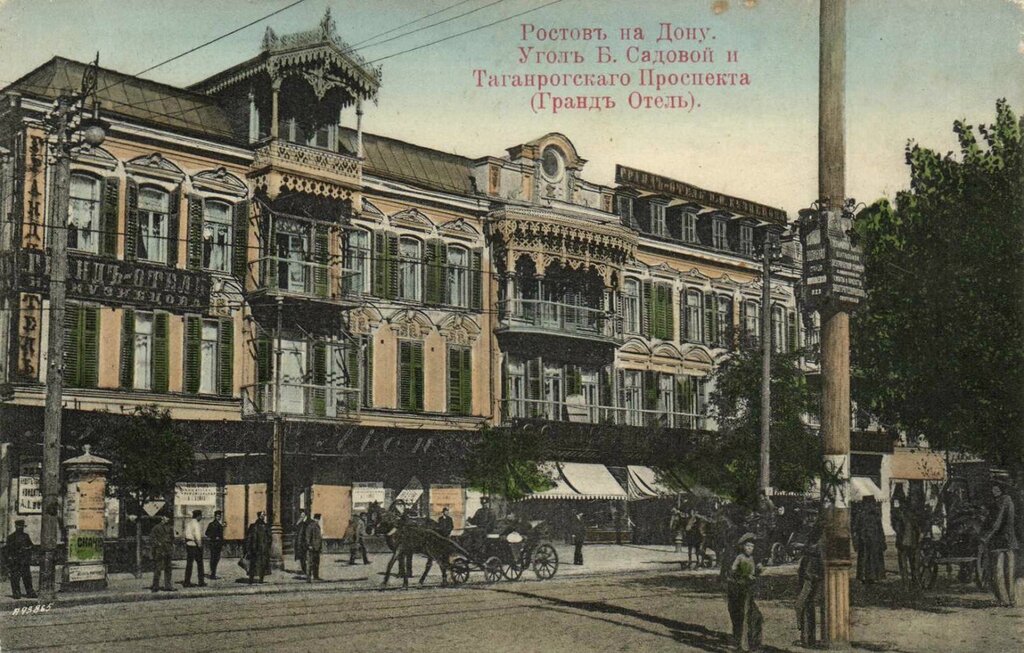

Зажиточные купцы, соперничавшие когда-то друг с другом в строительстве элегантных усадеб, оставили неизгладимый след в городском пейзаже, и прогулка по Большому Садовому проспекту и Пушкинской улице, уподобляющимся купеческому музею под открытым небом, вернет вас в более простые времена. Выдающиеся образцы архитектуры царской эпохи на этом маршруте включают Дом Маргариты Черновой, Дом братьев Мартынов и Ратушу, все из которых в настоящее время защищены Реестром культурного наследия России.

В Ленинском районе находится парк Горького, старейший парк города, и собор Рождества Пресвятой Богородицы. Железнодорожный район протянулся вдоль Дона, на берегу которого находится крупнейший в России Ботанический сад Южного федерального университета. Рядом находится живописная Кумженская роща, излюбленное место отдыха ростовчан.

В Октябрьском районе находится один из крупнейших зоопарков России и Европы, в котором содержится около пяти тысяч животных. Первомайский район привлекает Ростовским морем (Ростовское море) – искусственным водоемом, дающим передышку в жаркое летнее время в Ростове-на-Дону. На западе находится Советский район (известный как Западный район), район, известный своей круглогодичной ледовой ареной и церковью Святого Георгия Победоносца.

Любители театра оценят игривые здания и разнообразный репертуар многочисленных городских театров. И Шаляпин, и Рахманинов выступали в оперном театре, который открыл свои двери в 1892 году. Необычное оформление Ростовского государственного музыкального театра напоминает белый рояль с открытой крышкой.

Особого внимания заслуживает Ростовский государственный цирк, которому более полувека. На протяжении многих лет здесь ставились незабываемые выступления легендарного фокусника Игоря Кио, знаменитого дрессировщика Анатолия Дурова, клоунов Никулина и Карандаша. Любители животных оценят Ростовский дельфинарий, где посетители могут полюбоваться морскими животными, познакомившись с их водной средой.

Музеев в Ростове-на-Дону тоже предостаточно. Любителям истории рекомендуем Областной краеведческий музей, залы которого заполнены экспонатами от каменного века до современности. Посетите Ростовский областной музей изобразительных искусств, расположенный в старинном закрытом особняке, или осуществите свою детскую мечту в Музее космонавтики, посидев в настоящей капсуле космического корабля «Союз». Чтобы открыть для себя уникальные выставки, посвященные истокам и развитию пивоваренного бизнеса, не ищите ничего, кроме Музея истории пивоварения с соответствующим названием.